ニハイチュウは頭足類(タコ・イカ類)の腎臓を生活の場とし、細胞数が50個にもみたない単純な体制をもつ体長数ミリの多細胞動物である。その生活史は複雑で、無性生殖と有性生殖の両サイクルが見られる。それぞれのサイクルから2種類の幼生が生じるが、これが二胚虫(2つの胚をもつ動物)の名の由来である。

ニハイチュウは、単細胞動物と多細胞動物とをつなぐ動物として古くから注目されており、動物の多細胞化を考える上で興味深い動物である。

|

|

|

|

|

明らかになった細胞系譜

・・・・・最もシンプルなモデル動物? |

|

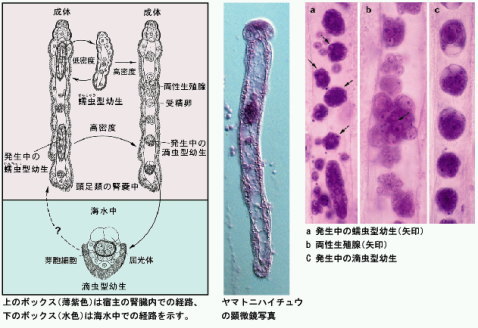

●ニハイチュウの生活史

腎臓内でのニハイチュウの個体群密度が小さいときは、蠕虫型幼生が無性的に発生する。腎臓内の個体数が増加すると、両性生殖腺が形成される。両性生殖腺で自家受精した受精卵から滴虫型幼生が発生し、尿とともに泳ぎ出て新たな宿主に寄生するとされる。

|

|

|

|

●蠕虫(せんちゅう)型幼生の発生(上段)、

両性生殖腺の形成(中段)、滴虫型幼生の発生(下段) |

|

|

|

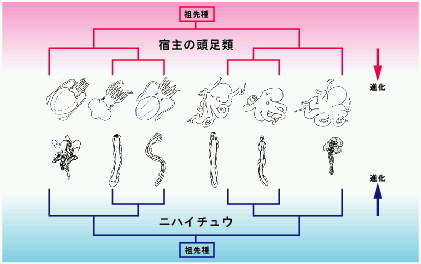

| ●ニハイチュウは宿主特異性をもつ |

|

|

|

| それぞれのタコやイカには、それぞれ特異なニハイチュウが1〜数種共生している。横文字は和名のないニハイチュウ。 |

|

| 共進化しているのだろうか? |

|

|