ヒトのいのちを護っていたバクテリアの毒素

エンドトキシン

|

|

エンドトキシン(日本語では「内毒素」)とは、バクテリアの細胞から外に放出されない毒素という意味で、食中毒の原因となる毒素とは違って、少しぐらい加熱しても毒性を失わないのが特徴です。この毒素は病原菌に限らず、大腸菌などの身近なバクテリアにも共通のもので、動物に発熱や死をもたらす一方、うまく使えば病原菌や癌に対する動物の抵抗力を強めることが明らかになり、医療に利用する試みも世界中で行われています。

私たちはその活性本体である「リピドA」の化学構造を明らかにし、これを化学的に合成してエンドトキシンの全ての活性を人工的に再現することに成功しました。リピドAは、バクテリアの生存に不可欠な細胞外膜の成分である一方、動物が生まれながらに持っている「自然免疫」という防御機構を始動させる鍵化合物だったのです。自然免疫を始動させる機構や医薬への応用が活発に研究されています。

|

|

|

|

| 植物プランクトンの有毒物質を研究する |

|

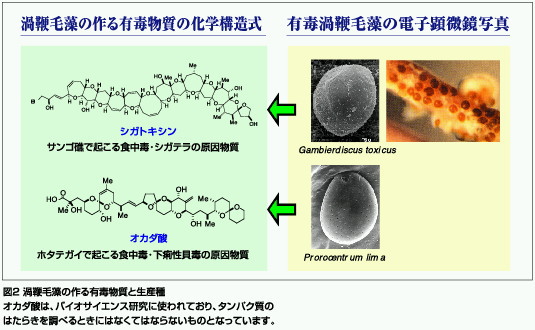

皆さんも瀬戸内海の赤潮による養殖漁業の被害、夏場によくあるホタテガイの出荷規制、南の島の恐ろしい食中毒などの話をいちどは聞いたことがあると思います。これらは渦鞭毛藻(植物プランクトンの一種)などが作る有毒成分が貝や魚に蓄積され、それが原因となって起こります。人々のくらしにはやっかいな問題ですが、こんな「毒」でもバイオサイエンスの研究には大いに役立っています。

ペニシリンやバンコマイシンなどは抗生物質と呼ばれる医薬品ですが、この大部分はバクテリアやカビが作る自然界の化合物です。一方で、カビの仲間はキノコ毒などの有毒物質も作ります。渦鞭毛藻も同じように、抗生物質やキノコ毒によく似た化合物を作りますが、やっかいなことに、はるかに強い毒性を示すことが多いのです。

抗生物質は人には害がなく感染菌などに毒性を示すものですが、有毒物質はヒトにも害をおよぼすものです。しかし、感染菌と人の違いはあるにせよ、細胞レベルで見ると類似した現象が起こっているはずです。毒と薬は紙一重といわれます。われわれは、毒性の強い自然界の化合物を用いて、生命の神秘に迫りたいと思っています。すなわち、有毒物質を研究することによって、薬が効くしくみを詳しく知ることができると考えています。 |

|

|

|

| オリゴ糖その構造と役割は? |

|

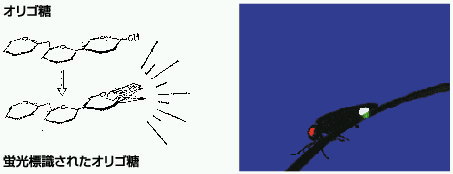

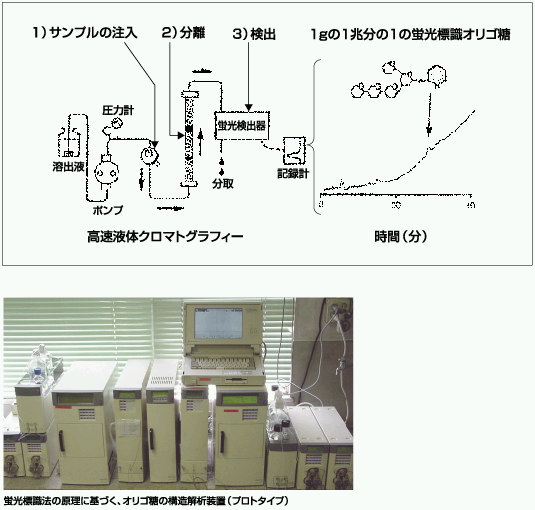

| 生体内には多種のオリゴ糖が存在しますが、多くのオリゴ糖の役割は未だ解っていません。オリゴ糖の末端に蛍光性の化合物を付けて分析する、蛍光標識法を世界に先がけて開発しました。 |

|

|

|

| これは現在世界で最も高感度な方法です。この方法で新しいオリゴ糖を発見し、構造を決め、役割の解析を行っています。 |

|

|

|