X線で夜空を見たら

|

|

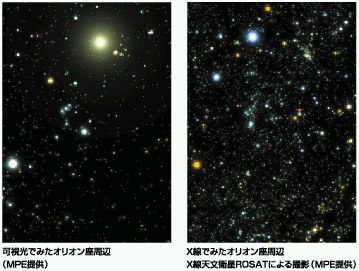

携帯電話やテレビに利用されている電波、こたつに使われる赤外線、日焼けのもとの紫外線は人間の目には感じませんが、可視光と同じ光です。可視光、電波、赤外線、紫外線といった光の性質の違いは、光の波の長さ(波長)の違いによっています。レントゲン撮影や空港での荷物検査で利用されるX線は、紫外線よりさらに波長の短い光です。左の写真は冬の空を彩る代表的な星座、オリオン座の周辺を普通のカメラで撮影したものです。大阪の街中でも明るいほうのいくつかの星は見ることができます。それに対して、人工衛星にのせた特別なX線カメラで同じ空の領域を撮影したのが右側の写真です。左の写真にうつっているオリオンの三星が右の写真でどこにあるかわかりますか?可視光で明るい星がX線でも明るいとは限りません。逆に可視光でほとんど見えずにX線だけで明るく光っている星もあります。

|

|

|

|

| X線観測のための天文衛星 |

|

星からやってくるX線は地球の大気にほとんど吸収されてしまいます。地球上の生物が安全に暮らしていかれるのは大気が守ってくれているおかげです。したがって天体のX線観測をするためには、ロケットや人工衛星を使い、観測機械を地球の大気の外に持ち出すほかはないのです。

2005年打ち上げ予定の日本5番目のX線天文衛星Astro-E2の1/10模型をここに展示しています。鳥の羽のような部分は太陽電池です。胴体部分の先にX線反射鏡が、おしりの部分にX線カメラがついています。大阪大学のX線天文グループはAstro-E2の開発に国内、国外の多くの研究グループとともに参加しています。加えて、国際宇宙ステーションの日本の実験モジュール「きぼう」に搭載する全天X線監視装置MAXIの開発も行っています。

|

|

|

|

| X線でさぐる宇宙 |

|

宇宙には様々な天体があり、現在ではその全てがX線観測の対象になっています。ここでは二つの例を示します。

|

| 超新星爆発のあとに残った残骸 |

|

|

|

恒星の一生の最後におこる大爆発(超新星爆発)の残骸カシオペア座AのX線画像(左図)。爆発によって吹き飛ばされた星の内部のガスが数千万度の高温に加熱されてX線を出しています。X線の波長分布(右図)を測定することで、星の内部がどのような元素で構成されていたか直接みることができます。

|

|

| 中性子星からのX線 |

|

|

ケンタウル座にあるケンタウルス座X-3という名前の中性子星からのX線の時間変化。周期的な変動は、この星が約5秒の周期で高速に自転していることを示しています。中性子星は、1ccあたり1億トンの重さをもつ高密度の星で、極端な条件での物理を検証する重要な研究対象になっています。

|

|

| 放電箱(スパークチェンバー) |

|

大阪大学物理教室で開発された放電箱(スパーク・チェンバー)は宇宙線や放射線などの粒子が通った跡に放電(スパーク)を起させ、粒子が通った道筋(飛跡)を見る装置です。チェンバーの窓に手をいれて見てください。宇宙線があなたの手を通過していくのが見えるでしょう。

この装置は、宇宙の歴史や超新星爆発などの研究や、クオークなどの新しい素粒子の発見のために使用されます。超新星や太陽のような星から飛び出した陽子、重陽子、ヘリウムなどの原子核が宇宙を飛んでいる間に加速され高エネルギーになって地球に飛んできます。これらを一次宇宙線といいます。一次宇宙線は地球の大気中の窒素や酸素などの原子核に衝突し、陽子、中性子や中間子を作ります。これらを二次宇宙線といいます。二次宇宙線はさらに、空気中の原子核との衝突を重ねて、ほとんどは電子やガンマ線やミュー粒子となって地上に降ってきます。地上における二次粒子は、1平方センチメートル当たり1分間に約1個の割合で我々の体を突き抜けています。原子レベルで見れば極めて少数なので、体にはほとんど影響ありません。展示しているスパークチェンバーでは、観測する宇宙線の数を制限しているため、実際の宇宙線の飛来数より少なくなっています。

|

|

|

|

| 装置の説明 |

|

アルミニウム板にアクリル樹脂の枠をアラルダイトで接着したものを一層ずつ重ねて、これにヘリウムガスを流します。 宇宙線が通ると、放電箱の上下に設置した放射線検出器が反応し、その信号に同期して非常に短い時間のパルス高電圧をアルミニウム電極板にかけます。すると、宇宙線や放射線によって原子がイオン化され、それを種にしてヘリウムガスが放電(スパーク)するので、その飛跡を見ることができます。(下図)

|

|

|