隕石―METEORITES―

|

|

隕石の起源

ほとんどの隕石は火星と木星の間にある小惑星に由来します。約46億年前、太陽系が形成された時に形成されました。

隕石の分類

石質隕石は、石の成分(ケイ酸塩)を主体とするものです。コンドリュールと呼ばれるmmサイズの球状物質を含むコンドライトと、含まないエコンドライトにわかれます。コンドリュールは原始太陽系星雲中で液滴が急冷したものです。

|

|

|

|

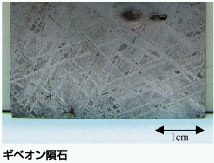

| 鉄隕石は、金属鉄を主体とするものです。写真ではニッケルの量の違いによる模様がみえます。 |

|

|

|

| 石鉄隕石は、石の成分(暗い部分)と金属鉄(白い部分)とが半々のものです。 |

|

|

|

隕石から分かること

コンドライトからは、太陽系形成当時の星雲の様子がわかります。それ以外の隕石からは、火成作用によって融けた小天体内部の様子がわかります。隕石中の元素の

同位体比からは、隕石が出来た年代や、宇宙空間に隕石がどれくらいの時間いたか、などを求めることもできます。

|

|

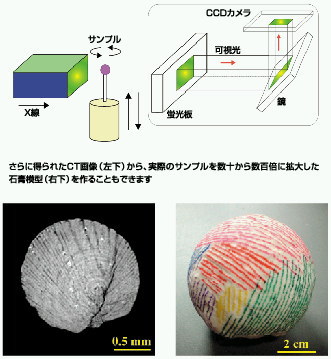

| X線CT3次元顕微鏡 |

|

X線CT法とは、サンプルを回転させていろいろな方向からX線の透過像を撮影することによって、サンプル内部の線吸収係数(X線の吸収しやすさ)がどのように分布しているかを調べる方法です。得られたCT像を積み重ねることで、3次元的な構造を知ることができます。この方法では物体の内部を非破壊で観察できるので、隕石などの貴重な試料の研究に特に有効です。

私たちは大型放射光施設(SPring-8:兵庫県三日月町)でX線CT撮影をしています。その結果、最高で1μm程度の空間分解能をもつ3次元像を得ることができ、小さいものを大きく見せる3次元(立体)顕微鏡として利用しています。 |

|

|

|

| 隕石への応用 |

|

| 得られた3次元構造からコンピューターを用いて画像解析を行うことにより、様々な情報を得ることができます。例えば、下図のように任意の断面で切り出すこともできます。これにより放射状輝石コンドリュールは板状の結晶が放射状に配列していることが分かりました(下図)。 |

|

|

|

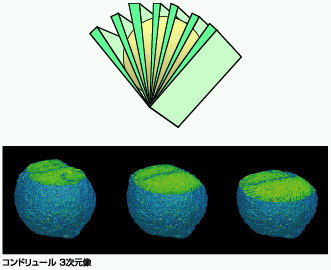

また、コンドリュールの外形と、内部物質(金属鉄

/硫化物および空隙)の分布状態(右図)を定量的・統計的に評価することにより、コンドリュールは約46億年前に毎秒100回転以上で回転しながら宇宙空間を漂っていた可能性が高まってきました。このように、

X線CT3次元顕微鏡によってもたらされた情報は、

太陽系形成の謎を解く鍵となっているのです。

|

|

|

|