| 電子スピン共鳴(ESR)とは? |

|

電子スピン共鳴(ESR)とは

物質は原子核と電子からできています。電子の多くは2つが対となり、右回りと左回りのダンスをしています(これをスピンといいます)。しかし、中には相手のいない孤独な電子(不対電子)もいます。この不対電子は強い磁場中で、特定の周波数の電磁波(マイクロ波)を吸収します。これを「電子スピン共鳴」といいます。よく似た手法の核磁気共鳴(NMR)は病院で磁気共鳴画像(MRI)に用いられています。 |

|

|

|

放射線は不対電子を作る

α線やβ線、γ線などの放射線や紫外線が物質に入ると、対になった電子は引き離され、不純物や欠陥に不対電子として捕らえられます。被曝量が増えると不対電子の数も増え、電子スピン共鳴でのマイクロ波の吸収量も増加します。

|

|

|

|

| ESR被曝線量測定と年代測定 |

|

放射線被曝線量の測定

電子スピン共鳴(ESR)法では、放射線によって生成した不対電子の種類や量を測定できます。不対電子の生成量(ESR信号強度)と放射線量の関係(右図)を調べると、過去の被曝線量を見積もることができます。原爆や事故放射線の被曝調査に利用されています。 |

|

試料に人為的に放射線を照射し、過去の被曝線量を求めます。 |

|

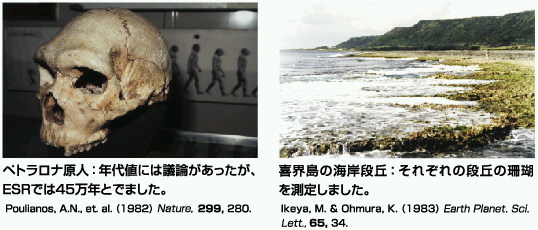

ESR年代測定法

自然界にも微弱な放射線があります。ウランやトリウムといった元素の一部がごくたまに崩壊して、軽い元素に変わります。このとき放出される放射線によって鉱物や化石に不対電子ができ、数万年という長い時間をかけて蓄積します。

鉱物や化石の年代は、現在までの被曝線量を見積もり、1年間にうける放射線量で割ることで得られます。骨・歯・珊瑚・鍾乳石・貝といった化石や、石英といった鉱物、氷などに応用されています。

|

|

|

|

| ESR画像計測(顕微鏡) |

|

ESR走査型顕微鏡

穴のあいた空洞共振器(下図中央)から漏れ出てくるマイクロ波の共鳴吸収を利用しています。穴の上に試料をセットし、この試料を平面に沿って移動させることで、各位置でのESRを得ることができます。

|

|

|

| 試料を固定したアームを上下左右に動かすことにより、試料断面の信号を画像化しています。 |

|

|

|

ESR走査型顕微鏡では、薄片や薄膜試料の

●不対電子を持つラジカルの分布

●マンガンなどの遷移金属イオンの分布

●放射線被曝量の分布

池谷 元伺 他(1992)ESR顕微鏡、

シュプリンガー・フェアラーク東京

|

|

|

|

|

|