| 一方向の流れがつくる砂漣 |

|

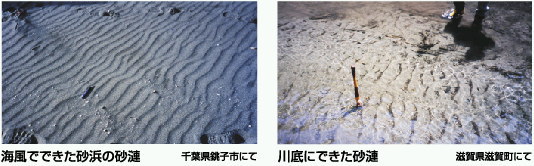

砂丘も、その表面にできる美しい風紋も、ともに風が砂を動かすことで生じます。水の流れもまた、川や海の底に美しい造形を作ります。風紋のように小さな凹凸がくりかえす波形の地形を総称して砂漣と呼びます。「漣」とは「さざ波」という意味です。このパネルでは、流れの向きが変わらない風や水の動きによってできる砂漣を紹介します。

一方向の流れがつくる砂漣の特徴は、一つの砂漣の上流(風上)側の斜面がゆるく、下流(風下)側の斜面が急であることです。ですから、砂漣の斜面を見れば、風がやんだり、水が干上がって流れが引いた後でも、風や水がどちらへ流れたかがわかります。古い地層に残った砂漣から古代の川がどう流れていたかを知ることもできるのです。

|

|

|

|

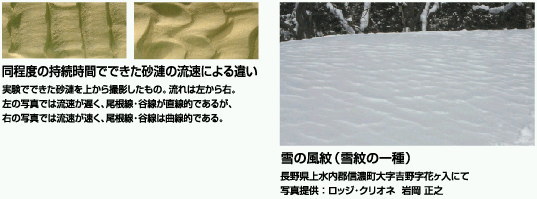

| 流れの向きが一定でも、水深や流れの速さ、流れの持続時間など様々な条件により、砂漣はその表情を変えます。実は、砂漣は、砂だけでなく、粒子状のものであればたいてい生じます。粉雪や、星砂で知られる有孔虫の殻でつくられた砂漣も存在するのです。皆さんも身の回りで砂漣を見つけてみてください。 |

|

|

|

| 波がつくる砂漣 |

|

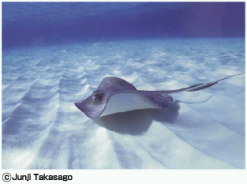

| 砂漣は、川のような一方向や風ばかりでなく、波の働きによってもつくられます。下の写真は波がつくる典型的な砂漣の一例です。この砂漣は、断面の形がほぼ二等辺三角形で、峰の部分がまっすぐ長くのびるという特徴をもちます、これは、波によって海底付近に生じる流れが、岸方向・沖方向の流れを交互にくりかえすという特徴をもつためです。 |

|

|

|

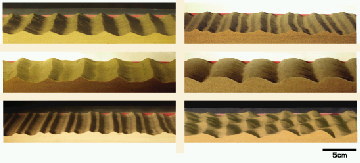

| 写真中のエイから、この砂漣の峰から峰までの間隔は25〜35センチと推測できます。波がつくる砂漣の大きさは、水深や波の周期・高さといった条件できまります。これらの条件が変化すると、砂漣の大きさばかりでなくなく形も変化し、下の写真のような様々な砂漣へと姿を変えることがあります。 |

|

|

|

これらの特徴的な砂漣は、半世紀以上も昔から、海底や地層中から観察されてきました。しかし、水深や波の変化と砂漣の変形の関係について詳しく研究されるようになったのはごく最近であり、古くて新しい問題といえます。このような研究をもとに、古い地層中の砂漣から当時の海について調べる研究もされています。

|

|

| バルハン砂丘 |

|

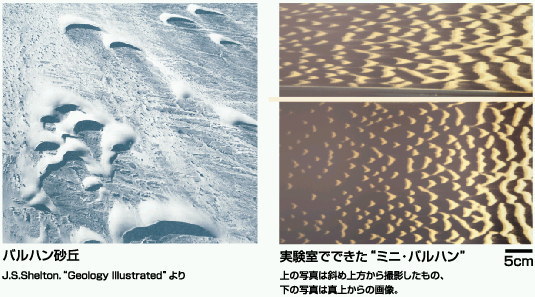

このパネルでは、特殊な砂丘「バルハン」について説明します。バルハンの特徴は、なんといってもその形にあり、上から見ると三日月(あるいはブーメラン)のような形をしています。一つのバルハンの長さは数メートルから百メートル以上に及びます。バルハンは風の作用をうけて、形を保ちつつ三日月の先端が指す方向にゆっくり移動し、時には道路を寸断したり、石油のパイプラインを破損させたりすることもあります。バルハンは砂がたくさんある砂砂漠ではできず、砂の量が少ない岩盤が露出する岩石砂漠にできます。

実験室では数センチ程度の“ミニ・バルハン”をつくることができます。この“ミニ・バルハン”によって、風の強さとバルハンが移動する速度の関係やバルハンの形についての研究が進められています。

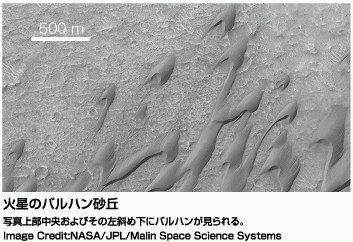

最近では、火星や金星にもバルハン地形が見いだされていて、地球で得た知見から他の惑星の環境を推定することも試みられています。

|

|

|

|

|

|