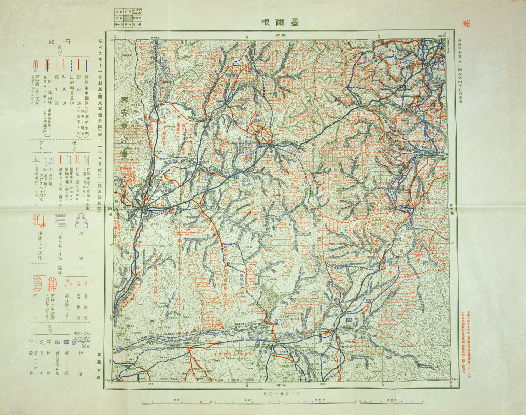

墨爾根(メルゲン)(原図の縮尺:50万分の1を縮小)

|

|

ベースマップを、関東軍測量隊作製の満州五十万分一図(1934年11月製版、1936年3月修正、陸地測量部)とし、1934年12月関東軍参謀部調製の兵要地誌図を1935年同部調製の兵要地誌図および補修要図により修正したものである。

「墨爾根(メルゲン)」という図幅名は、他の資料では「嫩江(メンチャン)」となっている。嫩江には清代に墨爾根城が設置され、1908年に嫩江府がおかれた。現在は黒竜江省に属す。図幅の北東端に黒竜江がみえている。谷間の湿地はツンドラになっており、軍隊や車両の移動可能性に関する記載が多い。なお、アジア歴史資料センターが公開している旧陸軍の「満密大日記」および「満受大日記」には、本図作製に関連すると考えられる資料が収録されている。

|

|

|

|

海南島及雷州半島五十万分一地誌図

(原図の縮尺:50万分の1を縮小) |

|

| ベースマップを1938年8月製版の地図(陸地測量部)とし、同年同月参謀本部調製としている。海岸部付近の水深も記入するところから、作製に際し海図も参照したことがあきらかである。図式には冬期(結氷期)の交通路の状況を示す記号があり、満州など北方の兵要地誌図用に設定されたものが、そのまま踏襲されたことを示している。 |

|

|

|

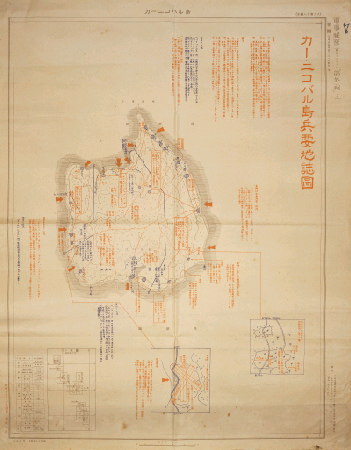

カーニコバル島兵要地誌図

(原図の縮尺:5万分の1を縮小) |

|

ベースマップを空中写真測量によっているが、地名・方位は45万5千分の1海図によるとしている。1943年製版で、記号は「南方仮図式」による。「昭和十九年一月調製参謀本部」と記されているが『南方軍総司令部参謀部兵要地誌班回顧録』(1995年刊)の永吉敬典氏の手記により、南方軍総司令部の兵要地誌班により、現地調査をふまえ元図が作製されたことがあきらかである。当時日本軍はアンダマン諸島・ニコバル諸島(現インド領)を重視しており、上陸地点や飛行場の適地について記している。

|

|

|

|

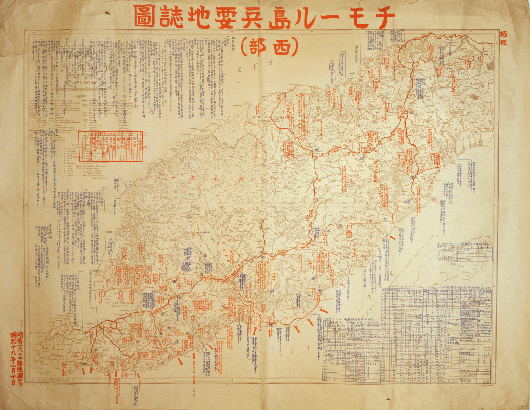

チモール島兵要地誌図(西部)

(原図の縮尺:25万分の1を縮小) |

|

ベースマップとしてオランダ製の地図の複製を使用。凡例に英語が併記されている点からすると、アメリカ軍によるその複製を元図にしている可能性もある。左下に

「昭和十七年八月複製 岡第一三七一部隊」と注記されているうち、「岡」は南方軍の通称である。一三七一部隊は当時の関係者によれば、印刷にあたった工兵隊の秘匿名ではないかという。また左下の朱書の「岡第一六〇一部隊」は、同様に当時の関係者によれば、南方軍総司令部の秘匿名で、1944年1月にシンガポールで印刷されたものと考えられる。左端中央やや下の「参考資料」から、「海兵団」にくわえ、やはり南方軍に属した「堅集団」(第19軍の通称、終戦時駐アンボン)、「治集団」(第16軍、終戦時駐ジャカルタ)作製の関連資料を利用したことがあきらかである。また右下の橋に関する表から、1943年に現地調査がおこなわれたこともわかる。

|

|

|

| 旧日本軍作製の兵要地誌図 |

|

旧日本軍は、国内・国外での軍事行動や軍政のために、地形図や海図を多数作製した。これらの多くは第2次大戦終結時に焼却されたり、散逸したりしたと考えられるが、現在もなお国立国会図書館や大学(東北大・東大・お茶大・立教大・京大・広島大など)、海外の諸機関に相当数が所蔵されている。大阪大学文学研究科では、これらのうち中国関係地形図の写真複製を東洋史学教室が、「兵要地誌図」を人文地理学教室がそれぞれ所蔵する。

兵要地誌図は、地形図などをベースマップとして、軍事行動に必要な情報を朱字などで記入したものである。参謀本部のほか、南方軍のような海外に展開した部隊でも作製され、多くの場合現地調査がおこなわれたと考えられる。地域の概要や交通事情(軍隊や車両の通行可能性等)など、記載項目は多岐にわたる。今回展示したもののなかには、オランダ製の地図を複製してベースマップにしているものがあり、戦時体制下の地図の作製や利用の実情をよく示している。

平成14年度より科学研究費(基盤研究A)をえて、人文地理学教室を中心に関係大学の研究者とともに、こうした地図類の所在目録の作製ならびに戦時体制下の地図作製の解明を目的とする共同研究が開始された。環境変化のはげしいアジア太平洋地域では、旧日本軍作製の地図が記録した森林や草原などの植生、海岸や河川などの地形は、数十年前の環境の状態を示す貴重な情報源と考えられる。この研究の成果をもとに、さらにその活用法にアプローチしたい。なお、人文地理学教室所蔵の兵要地誌図(約70点)は、現在のところ日本有数のコレクションと考えられ、上記共同研究を通じさらにこれを充実したい。

|

|

|

|