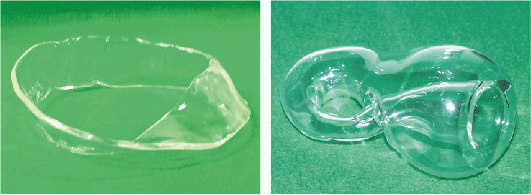

メビウスの帯とクラインの壺

表面をたどって一周すると裏面に来てしまうメビウスの帯(左)があります。このメビウスの帯を立体的に考えたのがクラインの壷(右)です。この壷をどのようにしてつくるか、考えてみてください。 |

|

|

|

晴雨計(可愛い天気予報士)

気圧が変化すると、白鳥の胴体部分の空気の圧力と外の圧力に差が出てくるので、首の部分の水面が上下し始めます。首の部分の水面が上昇すると、低気圧が接近していることを意味し、反対に水面が下がると高気圧が近づいていることがわかります。これを観察することで、あなたでも天気予報ができます。

|

|

|

|

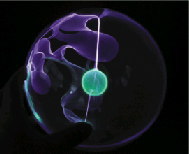

プラズマボール

ガラス球の中には低圧の気体(ネオン、アルゴン、キセノンの混合ガス)が入っています。ガラス球の中央にあるボール状の電極に高周波の高電圧(約2千ボルト)をかけると、ガラス球の中の一部の気体はイオン化されてマイナスの電子とプラスイオンにバラバラに別れます。これをプラズマ状態といいます。気体は通常の状態では電気を通しませんが、プラズマ状態では電気をよく通します。電気が流れる際、電子が気体の分子やイオンにあたって、その気体特有の色をもった光を発します。

ガラス球に手を触れると光の流れが変化し、高周波電流が体の表面を伝って流れます。ガラス球に触れている人の体に触れてみてください。パチッとくるのはこの電気が放電するためです。わずかな電流が体の表面を流れるだけなので痛くもかゆくもありません。

|

|

|

|

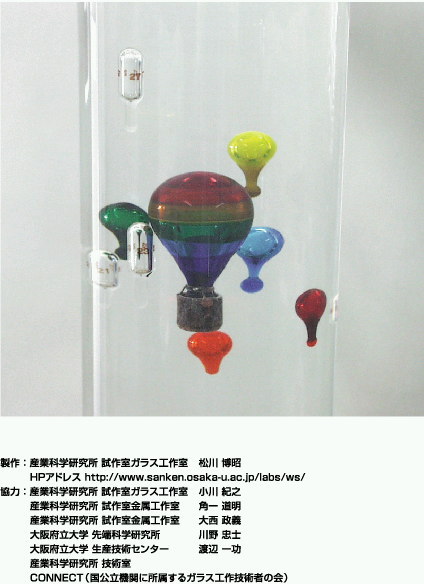

ガリレオ温度計

物理学者ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)は液体密度が温度に関係して変化

することを発見しました。この原理がガリレオ温度計に応用されています。気温が

上がればガリレオ温度計の水中のガラス球が沈み、気温が下がればガラス球が浮いてきます。

写真では、水の温度を上の方を熱く、下の方を冷たくして、たくさんのガラス球がいろいろな場所に来るようにしています。

普段は中間に一つだけ浮かんでいるガラス球が現在の温度を表します。中間にない場合は浮かんでいる一番下と沈んでいる一番上のガラス球の間の温度になります。実物をご覧下さい。

|

|

|

|