大阪大学総合学術博物館 第3回企画展

疑問があなたを変えるんです

−常識と非常識−

考えてみるとおしゃべりの半分は、エッ?とか、それほんと?とか、なんで、どうして?とか???が入っていませんか。考えごとをしているときもやっぱり自分の中で???を発して、もうひとりの自分がそれに答えると考えがうまくまとまったりして。

違う発想とか、新しい展開とか、ものごとの流れをスイッチしたり加速するとき、疑問はチカラを発揮します。

こう考えていくと疑問って、けっこう偉い!

|

2004年9月17日(金)→ 23日(木)秋分の日

10:00 → 17:00 (9月17日(金)は13:30開場)

会場 大阪大学中之島センター 入場無料

お問い合わせ先 ◎大阪大学総合学術博物館 TEL. 06-6850-6715

http://www.museum.osaka-u.ac.jp

|

主催

◎大阪大学総合学術博物館

後援

◎大阪府教育委員会

◎大阪市教育委員会

◎豊中市教育委員会

◎吹田市教育委員会

◎茨木市教育委員会

◎池田市教育委員会

◎箕面市教育委員会

◎社団法人近畿化学協会

|

ごあいさつ

大阪大学の教育研究の現状を一般の方々に紹介するために、第3回企画展を開催いたします。本年は新築された大阪大学中之島センターに会場を移し、総合テーマを「疑問があなたを変えるんです−常識と非常識−」としました。

「定説として信じられてきたことが誤りであった」とか、「まったく役に立たないと思われていたが、意外な方面に活用する道が開けた」というようなことは、けっして珍しいことではありません。むしろ、「疑問の余地ない」とか、「無駄にきまっている」としてそれ以上考察するのをやめてしまったら、研究の進展も新発見もあり得ないといっていいでしょう。「必要は発明の母」といいますが、「疑問は発明の母」でもあります。研究者は答えを見つけるために日夜悪戦苦闘しているのですが、実は疑うことは楽しい知的ゲームでもあります。

今回の企画展は、常識への挑戦、不思議な現象の解明、なぞ解きなどに関するさまざまな研究を紹介します。10階の佐治敬三ホールに18チームの展示ブースを並べ、7階の講義室と模擬法廷に14名のミニレクチャーと2回の模擬裁判を用意しました。展示ブースでは、直接担当者が説明し、また質問にも応じます。大阪大学の研究者が中心となって担当しますが、中には学外の企業に協力していただいた研究も含まれています。

中之島センターにお越しいただくと、大学は難しいことばかり研究しているのではなく、身近な問題に取り組んでいると感じていただけることでしょう。そして「目からウロコが落ちる」とか、「よもやそんなことが役立つとは」とか、「そんなあほな」といった驚きを味わっていただけるに違いありません。どうか一人でも多くの方々にこの知的ゲームに参加していただき、一緒に楽しんでいただければ幸いです。

最後になりましたが、第3回企画展をご後援いただいた大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、茨木市、池田市、箕面市の各教育委員会、近畿化学協会、展示、ミニレクチャー、模擬裁判に参加された方々、さらにご支援くださった学外学内の皆様に深く御礼申し上げます。

2004年8月

大阪大学総合学術博物館

館長 肥塚 隆

ミニレクチャー

- 横のものを縦にする

−近代日本文学の秘密を解く−

9月18日(土)10:30〜11:30 高校生から一般

●文学研究科 柏木隆雄

田山花袋や夏目漱石の文学作品の中に仏文学の影響が強くあらわれています。近代日本文学の秘密をわかりやすく解き明かして頂きます。

- 中之島の蔵屋敷・堂島の米市場

9月18日(土)13:30〜14:30 高校生から一般

●経済学研究科 宮本又郎

江戸時代の大坂は「天下の台所」と呼ばれ、諸国からの物産が集散しましたが、なかでも最大の物資は年貢米でした。年貢米や特産物を売り捌くために各藩は蔵屋敷を中之島周辺や天満堀川周辺に設置しましたが、その一つ久留米藩蔵屋敷は、大阪大学中之島センターの地にありました。大坂蔵屋敷にはどのようにして米が運び込まれ、どのようにして売られたのか、どんな商人が関係していたのかなど、蔵屋敷の経済的役割を概説します。さらに、堂島についても触れます。

- 大阪大学中之島センターに眠る江戸時代

9月18日(土)14:30〜15:30 高校生から一般

●埋蔵文化財調査室 寺前直人

中之島センター所在地は、西国の大藩である久留米藩の蔵屋敷があった場所です。そこで中之島センター建設に先立ち、2001年に大阪大学埋蔵文化財調査室が発掘調査を行いました。その結果、井戸やゴミ穴、蔵屋敷の敷地境など興味深い発見がありました。今回は発掘調査のスライドなどを交えながら、調査とその後の研究により判明した当時の人々の暮らしぶりを紹介します。

- 細胞の不思議

−単細胞・多細胞・多核体−

9月19日(日)10:30〜11:30 中学生から一般

●理学研究科 前田ミネ子

生物の世界は、多細胞の植物界、動物界、菌類界、単細胞の原生生物界と細菌界の5つのグループに大別することができます。これら全ての生物は単細胞あるいは多細胞のいずれかの体制をとっていますが、多細胞生物や原生生物のなかには多核体と呼ばれる状態を選択している細胞もあります。真正粘菌の変形体はその最も有名な例です。ここでは、単細胞生物、多細胞生物および多核体の特徴を分かりやすく説明し、不思議な細胞の振る舞いについて解説します。

- カタチとサイズの不思議

9月19日(日)13:30〜14:30 高校生から一般

●接合科学研究所 阿部信行

モノにはカタチ(構造)とサイズ(大きさ)があります。同じ物質で構成されたモノでもカタチとサイズが異なると不思議な性質が現れてきます。大きなモノが次々ともっと小さな同じカタチから構成されているフラクタル構造のモノを電波に反応する物質で作ると面白い性質が現れてきました。超微粒子はひとつひとつのサイズをどんどん小さくしたモノです。ナノメートル(1mmの100万分の1)の大きさになると粒子は思いがけない振る舞いをするようになります。

- 模擬裁判1

9月19日(日)14:30〜16:00 高校生から一般

●法学研究科 松田岳士、法学部・法学研究科学生

大阪大学豊中キャンパス近くの路上で強盗致傷事件が発生。事件発生一週間後に逮捕された被疑者は、警察・検察の前で完全黙秘を貫いた。被疑者自身からの供述が得られないまま、検察官は同人を起訴したため、犯人性をめぐる争いは公判廷にもちこまれた。公判廷に証人として召喚されたのは現場付近のマンションの住人と被害者の二人のみ。その二人の証言も、捜査段階から二転三転し…。このような架空の刑事事件をもとに模擬裁判を行います。

- 味の不思議、味わう楽しさ

9月20日(月・祝)10:30〜11:30 中学生から一般

●人間科学研究科 山本 隆

レモンが酸っぱいことは言うまでもありませんが、アフリカ原産のミラクルフルーツという木の実を1つ食べたあと、レモンがオレンジのように甘くなります。おいしくて誰もが好きになるはずの食べ物でも、食べたあとに気分が悪くなると嫌いになります。このように常識と思えることがくつがえるところにナゾときのかぎがあります。味はどのように感じるのでしょうか?おいしいとなぜ幸せなのでしょうか?体や脳のしくみの現状を紹介します。

- 情報を測る単位−ビット(Bit)とは−

9月20日(月・祝)13:30〜14:30 中学生から一般

●大阪大学総長 宮原秀夫

情報を量として測る単位があるのをご存知ですか。「ビット」がそれです。ブロードバンド(高速大容量)時代になり、家庭に光ファイバーを引くと100メガ・ビットでディジタル情報が受信できるなどとよく言われますが、これはどういうことか。ここでは、ビットの正確な定義と、ディジタル情報の量を測る単位として用いられていることについて説明し、例えば、100メガ・ビットといった情報量が実際にどのくらいの情報に対応するか具体例を挙げて解説します。

- 模擬裁判2

9月20日(月・祝)14:30〜16:00 高校生から一般

●法学研究科 松田岳士、法学部・法学研究科学生

内容は、6番の模擬裁判と同じものを行います。

- 暗号とインターネット

9月21日(火)13:30〜14:30 中学生から一般

●総合学術博物館 豊田二郎

暗号というとスパイ映画の世界だけの話のようですが、私たちが普段インターネットショッピングをするときにも暗号は使われています。解読することが非常に難しい暗号があるからこそ、インターネットでクレジットカードの番号を打ち込んでも安全に買い物ができるのです。紀元前のシーザー暗号から、現在、インターネットでの通信に欠かせない公開鍵暗号、最新の量子暗号まで、クイズをまじえて、わかりやすく解説します。

- われら分子探検隊

−ミクロな穴を分子で見る− 小学生から一般

9月21日(火)14:30〜15:30

●総合学術博物館 上田貴洋

私たちの身の回りの臭いや汚れをくっつけて、水や空気をきれいにする脱臭剤や吸着剤。実は、この物質には目に見えない小さな穴がたくさん開いています。肉眼では見えないこのミクロな穴の様子を、"分子"という小さな宇宙船が探検します。ミクロな穴に潜入した小さな宇宙船(分子)からは、どんな信号が送られてくるのでしょうか?ミクロな世界をミクロな目(分子)でみるナノサイエンスの一端をお話します。

- 地球環境問題とエネルギー問題を解決する太陽電池

9月22日(水)13:30〜14:30 高校生から一般

●産業科学研究所 小林 光

太陽電池は、光のエネルギーを電気のエネルギーに直接変えます。したがって、炭酸ガスなどのガスの発生がなく、現在使われているすべてのエネルギーを太陽電池で作るようになると、エネルギー問題だけでなく、温暖化や酸性雨の問題などの地球環境問題も解決できます。太陽電池は、コンピュータに多く使われているLSIと同じく、シリコンというものからできています。太陽電池がどのようにして作られ、どのように電気を起こすかを説明します。

- サンタクロースの島を支えた村

9月22日(水)14:30〜15:30 小校生から一般

●総合学術博物館 大橋哲郎

トルコの南西端にあたるリキアは、地中海の海上交通路に面し、古代から中世にかけて大いに栄えところです。フェティエ市近郊のゲミレル島(サンタクロースの島)は東西わずか1キロほどで、この島をささえていた村(廃墟カヤ)の写真を紹介します。

- 大阪のくすりと薬

9月23日(木・祝)10:30〜11:30 一般

●総合学術博物館 米田該典

大阪が薬の町と呼ばれるようになったのは江戸時代からでしょう。でも「なにわのくすし(医師)」と呼ばれるような人々がちぬの海辺に集まり、町中に住むようになったのは、それから更に一千年も前に遡ったときのことです。大阪は長い歴史の中で多くのくすりを使いこなし、新たな薬を生み出しました。大阪が「くすりの街」と言われるのも判ります。そんな歴史の中から、大阪ならではのくすりや薬を訪ねます。

- デザインを護り、知り、創るディジタル・イメージ技術

9月23日(木・祝)13:30〜14:30 小学生から一般

●基礎工学研究科 金谷一朗

われわれが目にする映画、ゲーム、アニメなどのほとんどに、コンピュータグラフィックス(CG)技術が使われています。また、ジュースの缶から自動車、飛行機にいたるまで、現在ではコンピュータを使ってデザインされています。最近では、これらの技術を応用して、古墳やお寺などの文化財をディジタル保存する研究も行われています。このような、コンピュータと画像、コンピュータとデザイン、コンピュータとかたちの関係を紹介します。

- 「ふしぎ」をみつけよう!

−水を吸うプラスチック?− 小中学生

9月23日(木・祝)14:30〜15:30

●総合学術博物館 江口太郎

テレビの科学番組では、ふしぎなものや現象が画面からあふれてきます。しかし、「ふしぎ」のいちばん大切なところは、自分で考えてみつけることです。プラスチックの定規は水を吸わないけれども、ティッシュペーパーは水を吸いますね。なぜでしょうか? ちょっと考え始めると、つぎからつぎと頭の中に疑問が浮かんできます。身の回りにも「ふしぎ」が満ちあふれていることを、水を吸うプラスチックを取り上げ、考えることの楽しさを体験してもらいます。

【協賛講座】懐徳堂アーカイブ講座

9月23日(木・祝)13:30〜15:30 7階第2講義室 高校生から一般

●(財)懐徳堂記念会・大阪大学文学研究科 湯浅邦弘

通常は書庫の奥深くに秘蔵されている貴重資料を公開し、専門家がわかりやすく解説するーーこうした発想から生まれたのが「懐徳堂アーカイブ講座」です。大阪大学の源流「懐徳堂」の歴史を語る「懐徳堂文庫」約5万点の概要と主な貴重資料を紹介します。懐徳堂の魅力をお伝えするアーカイブ講座にご期待下さい。

展示要旨

- 細胞の不思議−単細胞・多細胞・多核体−

●理学研究科生物科学専攻 前田ミネ子

全ての生物は細胞から構成されていますが、その細胞の存在様式はさまざまです。単細胞生物として生きる細胞、多細胞体を構成する細胞として形や働きを特殊化しながら生きる細胞があります。単細胞生物を構成する細胞は基本的には死ぬことがありません。一方、多細胞体を構成する細胞の多くは個体の死とともに死んでいきます。どうしてこのような違いが生ずるのでしょうか?その仕組みはまだ明らかにはなっていません。細胞の存在の仕方には分かっていないことがもっともっと沢山あります。できるだけ多くの不思議を見つけてください。

- 見えないはずの活性酸素や生体分子が見える?!

●薬学研究科分子薬科学専攻 前田初男、松野宏美、山本佳代子

現在『活性酸素』が流行語となり、世間には抗酸化剤含有を謳うサプリメントが溢れています。活性酸素にはスーパーオキサイドや過酸化水素がありますが、これらを見たことがありますか?活性酸素は小さい小さい小さい小さい分子ですから、おそらく誰も見たことがないでしょう。今日は、見えないはずの活性酸素や体の中で抗酸化剤として休む間もなく頑張っているグルタチオンなどを綺麗な蛍光緑色または蛍光ピンク色としてお見せしましょう。

- 呼吸をつかさどるタンパク質の立体構造と機能

●蛋白質研究所 月原冨武、楠木正己

人を含む生物の細胞内呼吸をつかさどるタンパク質で、日本で最初にX線解析されたシトクロムcの実体モデルを展示します。また、蛋白質研究所で高精度で解析されたシトクロムcとともに機能する呼吸の末端酵素であるシトクロムc酸化酵素分子の構造と機能をパネルで説明します。これら呼吸タンパク質の構造と機能をパソコンの画面に表示するとともに、これらの展示品を用い、蛋白質研究所の職員がやさしく解説し、相談質問も受けます(1日1時間)。

- 太陽電池と半導体

●産業科学研究所 小林 光、毎田 修、岡藤麻子

●協力:クリーンベンチャー21

生活を快適にする家電製品に使われている半導体や、太陽の光から電気を作る太陽電池は、実はみなさんの身の回りにたくさん存在する元素からできています。それはどんな元素でどのようにしてみなさんの生活を支える製品に生まれ変わるのでしょうか?半導体製品や太陽電池ができるまでのさまざまな姿をポスターや展示を交えて紹介します。

- 光の限界を超えたナノフォトニクス

●工学研究科応用物理学専攻 河田 聡、生命機能研究科 中村 收

マイクロマシンを作るナノフォトニクス技術と、分子を観る近接場光学顕微鏡を中心に、これまでの光技術の常識であった波長限界を打ち破るナノフォトニクス技術について、ポスター展示およびパソコンによる動画展示を行います。

- 狭い通路は通りやすい!?

−スパイ分子でミクロ孔を探る−

●総合学術博物館 江口太郎、上田貴洋、豊田二郎

たとえば、野球ボールをそれよりも少し太いパイプの中に転がした場合と、同じパイプにパチンコ玉を転がした場合では、ボールの方が通りにくくなると予想されます。これは、重力やまさつ力・空気抵抗のはたらきによるものです。ボールやパチンコ玉を分子だと考えると、分子の(ミクロな)世界ではその運動状態はどうなるでしょうか?ミクロな細孔を探るスパイとして分子を用いた研究を紹介します。

- 光・電場・磁場でDNAや細胞を分ける

●理学研究科化学専攻 渡會 仁、文珠四郎秀昭

●協力:アイシン精機株式会社

現在、DNAやタンパク質、細胞のようなマイクロメートルからサブマイクロメートルの生体微粒子を分離し、分析する新しい方法の発明が求められています。本展示では、生体微粒子分析の新しい原理である光泳動法、誘電泳動法、磁気泳動法、および電磁泳動法を、実演を交えて紹介します。会場では、小型超伝導磁石を用いた顕微鏡下での微粒子の磁気泳動を観察していただき、また光や電場による微粒子泳動をビデオで紹介します。

- 味の不思議、味わう楽しさ

●人間科学研究科 山本 隆、志村 剛、乾 賢、山本千珠子、今岡寛之

レモンが酸っぱいことは言うまでもありませんが、アフリカ原産のミラクルフルーツという木の実を1つ食べたあと、レモンがオレンジのように甘くなります。おいしくて誰もが好きになるはずの食べ物でも、食べたあとに気分が悪くなると嫌いになります。このように常識と思えることがくつがえるところにナゾときのかぎがあります。味はどのように感じるのでしょうか?おいしいとなぜ幸せなのでしょうか?体や脳のしくみの現状を紹介します。

- 環境調和ナノテクノロジー

−ハイテク・環境・実用化技術の融合−

●産業科学研究所 林 大和、金グンス、成田一人、菅沼克昭、奥 健夫

近年、材料が高性能化する一方で、地球に優しい技術が求められています。材料の高性能化(ナノ)と環境技術(エコ)の融合を求めた、最先端の基礎技術から、実用化に至る応用技術まで、わかりやすく紹介します。

- ナノテクの常識と非常識

●産業科学研究所 吉田陽一、田畑 仁、菅沼克昭

皆さんはナノテク(ナノテクノロジー)という言葉をご存知ですね。今、大変はやりの言葉で、ナノテクを使うと、今まで難しかったことが何でもできて、私たちの生活が大変便利になると言われています。実は、ナノテクは、そのための道具、作られる材料の性能、さらにはその使い方を含めた広範囲で複雑な学問領域です。そこで、ナノテクという言葉の常識と非常識を考えながら、テクノの可能性を一緒に探ってみたいと思います。

- カタチとサイズの不思議

●接合科学研究所スマートプロセス研究センター

宮本欽生、内藤牧男、阿部信行

モノにはカタチ(構造)とサイズ(大きさ)があります。同じ物質で構成されたモノでもカタチとサイズが異なると不思議な性質が現れてきます。大きなモノが次々ともっと小さな同じカタチから構成されているフラクタル構造のモノを電波に反応する物質で作ると面白い性質が現れてきました。超微粒子はひとつひとつの粒子のサイズをどんどん小さくしたモノです。ミリメートルの大きさから、100万分の1のナノメートルの大きさになると粒子は思いがけない振る舞いをするようになります。

- コンピュータによる「だまし絵」

●基礎工学研究科システム創成専攻 佐藤宏介

陰影によって物体の凸凹が変わって見える「だまし絵」をコンピュータが作ります。実際の物体にだましの陰影をプロジェクタによって投影することで、その物体が様々に変形してみえます。造形デザインの検証に用いられるこの新しい複合現実感技術を分かりやすく一般に伝えたいため、来訪者自身にこの「だまし絵」を操作してもらい、体感してもらいます。

- かさねる、すかす、くらべる

−絵や文字の教育研究ツール−

●総合学術博物館 肥塚 隆

●協力 : (株)堀内カラー アーカイブサポートセンター、

イパレット 津田 光弘

1枚の写真をずーっと大きく伸ばすと、細かなものが見えてきますね。さらに画像を重ねたり、透かしたり、くらべたりすると、次々と新しいことがわかります。ここではディジタルの「ラベル」を使って、昔の人が書いた文字や絵に、私たち現代人の「なぜ?」を重ねる2つの方法を紹介し、歴史と文化のなぞを解くことに挑戦します。皆さんも、時間や場所をこえて当時の人々の考え方を探検するミステリアスなゲームに参加してみませんか。

- 体験的課題追求型授業

「博物館パネル展示コンテスト」

優秀作品

●大阪大学1回生

大阪大学では、共通教育の新しいカリキュラムとして体験的課題追求型授業を実施しております。知識を教えることに重点を置くのではなく、学生が自ら課題を設定し、その課題について主体的に学習や考察を行う授業です。その一つとして博物館専任教員が「博物館パネル展示コンテスト」を開講しており、その最優秀作品を展示します。

- 部局横断型MOT(技術経営)研究教育の試み

●経済学研究科 大西匡光

平成16年度から、工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻と経済学研究科経営学専攻との連携によるMOT(技術経営)教育プログラムが開始しました。優れた経営スキルとビジネス・センスを持つエンジニア、あるいは先端テクノロジーを理解するビジネス・パーソンを育成することを目的としており、とりわけ経済再興・新産業育成を目指す日本の切り札として、産官学のいずれからも大きな期待を受けています。MOT研究教育に関する国内外での動向についての情報提供を行うとともに、本学で新しく動きだしたプログラムについて紹介します。

- 旧日本軍によるアジア太平洋地域の地図作製と空中写真

●文学研究科 小林 茂、渡辺理絵、鳴海邦匡、

鳥取大学 長沢良太、 大阪教育大学 今里悟之

アジア太平洋地域について、旧日本軍が第2次世界大戦の終結まで作製した地図は、「外邦図」とよばれ、内外の研究機関や図書館に所蔵されています。これらは、半世紀以上前のこの地域の姿を示す資料として注目されていますが、なかでも空中写真によってつくられた図は価値が高く、文学研究科人文地理学教室では積極的に収集してきました。これらを展示するとともに、共同研究によりアメリカ議会図書館で発見された日本軍撮影と考えられる空中写真を、今日の衛星写真と比較して、今後の活用法を考えます。

- 久留米藩蔵屋敷跡の発掘調査

−大阪大学中之島センターの地下に眠る歴史−

●埋蔵文化財調査室 寺前直人

江戸時代、中之島には天下の台所として日本経済を支えた大坂の中枢である蔵屋敷が数多く立ち並んでいました。なかでも中之島センター所在地は、西国の大藩である久留米藩の蔵屋敷があった場所です。そこで中之島センター建設に先立ち、2001年に大阪大学埋蔵文化財調査室が発掘調査を行いました。その結果、井戸やゴミ穴、蔵屋敷の敷地境など興味深い発見がありました。調査とその後の研究により判明した当時の人々の暮らしぶりを紹介します。

- 大阪大学出版会

大阪大学を中心とする学術研究活動の成果を公表することにより、教育・研究・啓発活動に貢献することを目的として、1993年に大阪大学出版会が設立されました。

現在までに刊行した約120点の学術書・教科書・事典などを展示・販売いたします。

- マルチメディア技術で見る大阪大学の源流

−バーチャル適塾・懐徳堂−

●情報科学研究科、サイバーメディアセンター、文学研究科、工学研究科

●協力:凸版印刷株式会社

史跡・重要文化財として保存・管理されている「適塾」と、戦災によって焼失した「懐徳堂」の建物を三次元コンピュータグラフィックスによって再現した「バーチャル適塾・懐徳堂」をはじめ、懐徳堂の歴史・学問・関係人物や、関係資料のディジタル画像などによって懐徳堂の精神をわかりやすく解説した「WEB懐徳堂」など、大阪大学の源流である適塾・懐徳堂の世界をマルチメディア技術で体験できる展示を行います。

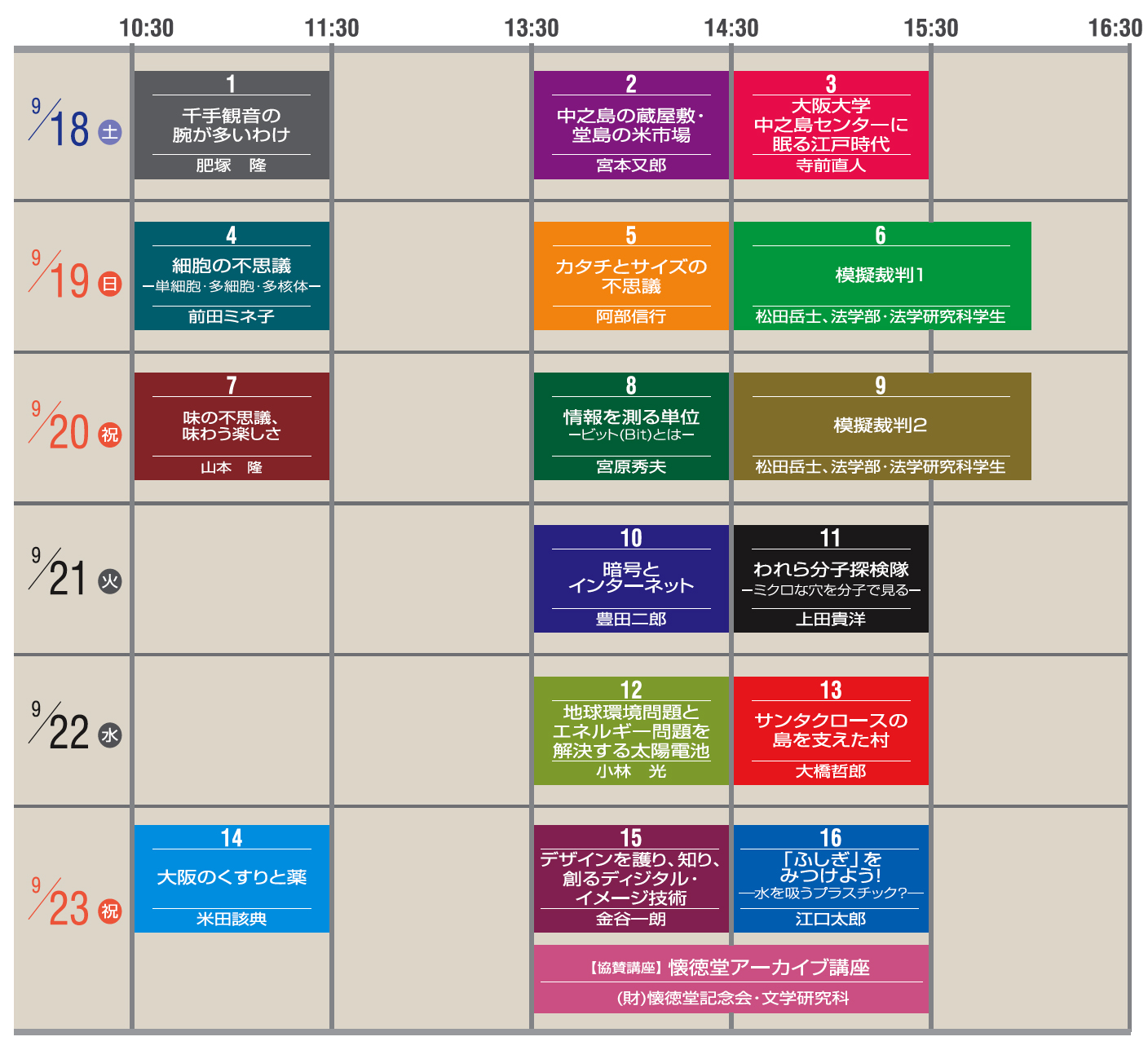

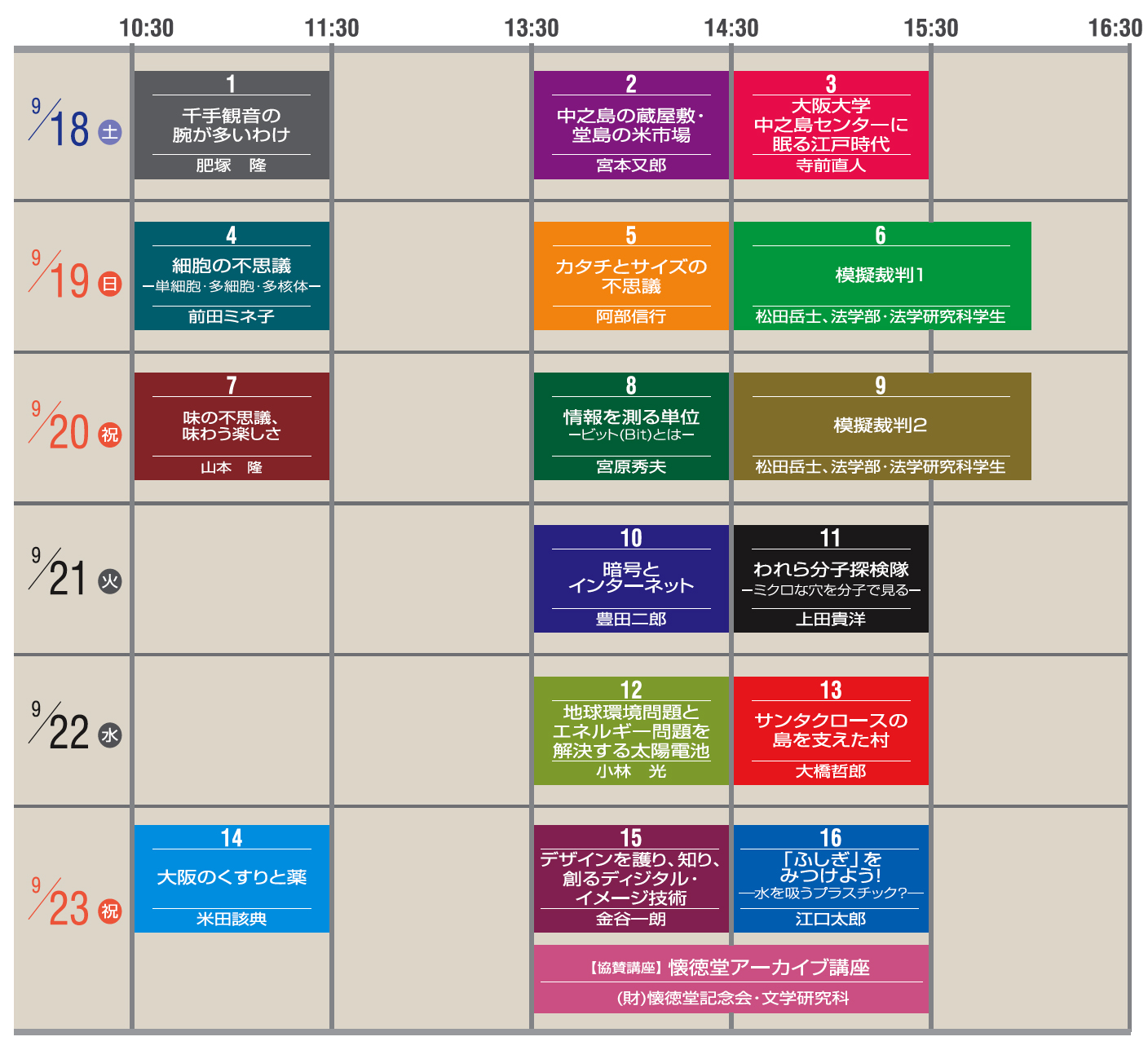

ミニレクチャータイムテーブル

会場:7階 第3講義室

模擬裁判は7階 模擬法廷で開催

協賛講座は7階 第2講義室で開催

ミニレクチャーは都合により、変更・キャンセルとなる場合があります。

|

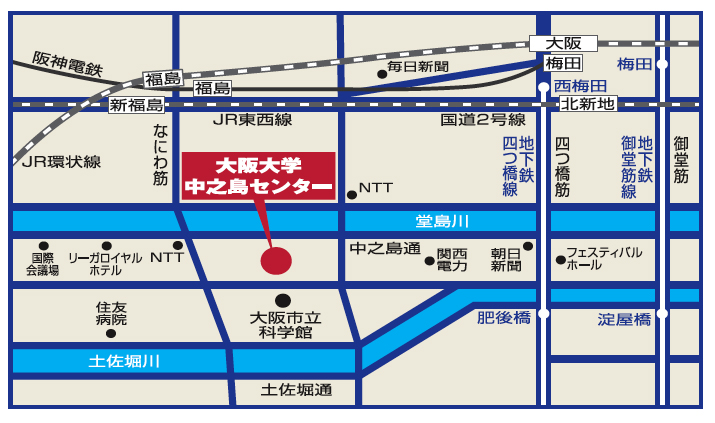

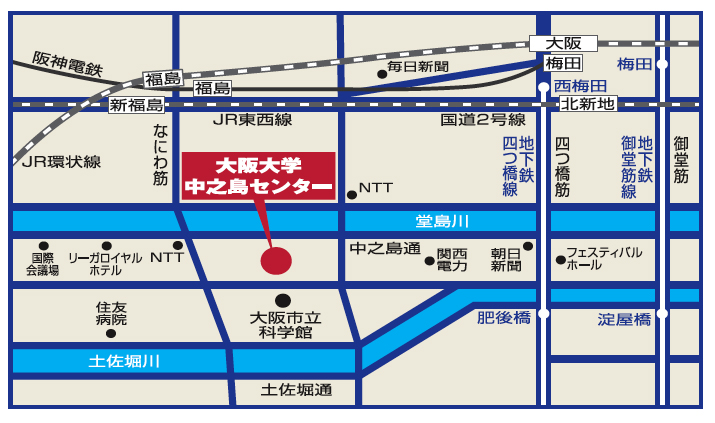

会場 大阪大学中之島センター

〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53

TEL.06-6444-2100

中之島センターまでのアクセス

阪神本線 福島駅より 徒歩約9分

JR東西線 新福島駅より 徒歩約9分

JR環状線 福島駅より 徒歩約12分

地下鉄四つ橋線 肥後橋駅より 徒歩約10分

地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅より 徒歩約16分

|

|