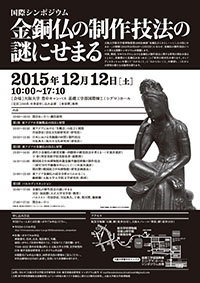

国際シンポジウム「金銅仏の制作技法の謎にせまる」

会場:大阪大学 豊中キャンパス 基礎工学部国際棟Σ(シグマ)ホール

定員:200名※事前申し込み必要(受付は終了しました)

参加費:無料

大阪大学総合学術博物館第19回企画展「金銅仏きらきらし―いにしえの技にせまる―」の開催(2015年10月24日~12月22日)にあわせ、金銅仏の制作技法について考える国際シンポジウムを開催します。 中国、韓国、日本それぞれにおける金銅仏の制作技法に関する研究の現在を語るとともに、青銅器から金銅仏を見つめることで研究の相対化を図ります。そしてディスカッションを通じて「わかること」と「わからないこと」を確認し、これからの研究の新たな可能性を探ります。

プログラム

10:00-10:10 開会あいさつ・趣旨説明

第1部 東アジアの青銅製品の技法と材質

10:10-10:50 東アジアにおける「失蝋法」の成立と展開

丹羽崇史(奈良文化財研究所・研究員)

10:50-11:30 日本における青銅鏡の材質と制作技法

川見典久(黒川古文化研究所・研究員)

第2部 東アジアの金銅仏の技法と材質

13:20-14:10 唐代小金銅仏の鋳造実験−四脚座の鋳造技法を考える−(※逐次通訳:向井佑介)

于春(西安美術学院美術史系・副教授)

14:10-15:00 韓国国立中央博物館所蔵金銅半跏思惟像の制作技法−国宝78号半跏像を中心にして−(※逐次通訳:大澤信)

閔丙贊(韓国国立中央博物館・研究企画部長)

15:00-15:40 東アジア金銅仏の材質

藤岡穣(大阪大学文学研究科・教授)

第3部 パネルディスカッション

16:00-17:00 金銅仏の制作技法の謎にせまる

司会:加島勝(大正大学文学部・教授)

パネリスト:丹羽崇史、川見典久、于春、閔丙贊、藤岡穣

17:00-17:10 閉会あいさつ

※第1部、第2部の各発表テーマについては、一部変更になる場合があります。

WEBからのお申込 事前申し込みはこちら(受付は終了しました)

往復ハガキでのお申込 郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、 返信ハガキにご住所を明記のうえ、下記あてにご送付願います。

〒560-8532 豊中市待兼山町1-5 大阪大学大学院 文学研究科

日本・東洋美術史研究室 シンポジウム申込係

※複数名でお申込の場合、同伴者全員の情報をご記入ください。

※申込締切は12月4日(必着)。定員になり次第締め切ります。

お問い合わせ:大阪大学大学院文学研究科 日本・東洋美術史研究室シンポジウム担当

E-Mail kondoubutsu.kirakirashi★gmail.com(★は@に置き換えてください)

【関連リンク】

投稿日: