【日時】2017(平成29)年12月3日(日)14:00〜17:30

【場所】大阪大学中之島センター 講義室301

〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53

tel. 06-6444-2100

https://www.onc.osaka-u.ac.jp/

【定員】60名[聴講無料、事前申込み不要、当日先着順(13:15より整理券を配布します)]

【主催】大阪大学総合学術博物館

【趣旨】

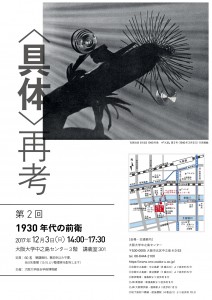

関西に生まれた戦後日本を代表する前衛美術グループ「具体美術協会」(略称:具体、1954-1972年)は、激しい身体行為の痕跡や生々しい物質感が特徴的な作品群で知られますが、その活動についてはこれまで、戦前との繋がりあるいは同時期の他の前衛的動向との関わりという観点から問われることがほとんどありませんでした。このような従来の解釈を複数の視点から再考する研究の一環として、2016年度よりシンポジウムを一年に一度、継続的に3回行います。昨年度の「第1回 1950年代の前衛グループ」では、「デモクラート美術家協会」、「実験工房」等と「具体」を比較し、それらの共通性ならびに固有性について検討しました。2回目となる2017年度は、1回目の論点を踏まえて、「デモクラート美術家協会」、「実験工房」、「具体」それぞれの中心的役割を果たした瑛九(1911-1960年)、瀧口修造(1903-1979年)、吉原治良(1905-1972年)の接点に注目し、研究者による発表・討議を通して、戦前の1930年代にまで遡る彼らの活動やその志向、戦後との連続性などについて考えます。

この企画は、大阪大学総合学術博物館で2012年から本格的に始まった、戦後大阪の先鋭な美術を検証する一連の研究[シンポジウム「大阪のアヴァンギャルド芸術」(2012年)、第16回企画展「オオサカがとんがっていた時代 戦後大阪の前衛美術 焼け跡から万博前夜まで」(2013年)、叢書『戦後大阪のアヴァンギャルド芸術』(大阪大学出版会、2013年)]を引き継ぎ、さらなる展開を図るものと位置づけられます。なお本シンポジウムは、平成28年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金 基盤研究(C)課題番号16K02266「具体美術協会」再考—複合的視点から見直す戦後日本美術の一断面—)による研究成果の一部です。

【プログラム】

【発表】 14:00〜14:45 光田由里(美術評論家、DIC川村記念美術館学芸課長)

14:45〜15:30 大谷省吾(東京国立近代美術館美術課長)

15:40〜16:15 加藤瑞穂(大阪大学総合学術博物館招へい准教授)

【討議】 16:15〜17:30

【問い合わせ先】 大阪大学総合学術博物館

〒560-0043 豊中市待兼山町1-13 大阪大学会館内

tel. 06-6850-6715(平日9:00-17:00)

https://www.museum.osaka-u.ac.jp/

投稿日: