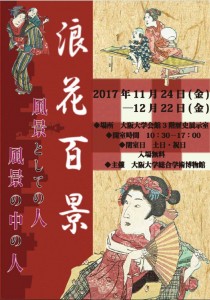

浪花百景 ~風景としての人 風景の中の人~

会場:大阪大学会館 3F 歴史展示室 入場無料

会期:2017年11月24日(金)~12月22日(金)

土曜・日曜・祝日は閉室。

開室時間:午前 10:30 〜 午後 5:00

主催:大阪大学社学共創本部/総合学術博物館

【開催趣旨】

2010年度より開講している博物館学実習では、受講生がA・B各日程4班ずつに分かれて模擬展示を企画・実施しています。2013年度末よりその一端を当館Webにて掲載していますが、2014年度から、優秀な展示を歴史展示室にて一般に公開することにしました。今年度は、教員・受講生による投票の結果、女性水墨画家・松本奉山作品を扱ったA-2班および浮世絵版画『浪花百景』を扱ったBー3班が最優秀賞に選出されました。ここでは、B-3班の力作を、みなさまにご覧いただきます(A-2班の展示は終了いたしました。)。

【展示概要】

江戸中期以降、日本各地の名所の由来を解説し、情景を描いた「名所図絵」が出版され、人気を博しました。その影響を受けて、浮世絵でも風景版画の組物(同じ表題のもと複数枚の版画で⼀組となるもの)が盛んになり、江戸の名所を描いた歌川広重「名所江戸百景」が大ヒットします。大坂でも流行にあわせて、歌川派の一珠斎国員(くにかず、生没年不詳)、一養斎芳瀧(よしたき、1841~1899)、南酔亭芳雪(よしゆき、1835~1879)の合作で「浪花百景」が制作され、北浜の板元・石川屋和助から刊行されました。

百枚揃いである「浪花百景」には、風光明媚な名所としての景観だけではなく、日々の労働にいそしんだり、行楽や買い物を楽しむ人々の姿が多く見うけられます。このことは描かれた景観のなか、その場にいる人々も「浪花百景」を構成する大切な要素となっていることを示します。画中に描かれた人々に注目することで、全百図の“風景”に織り込まれた物語が浮かび上がってくるはずです。

本展覧会では大坂の三⼈の浮世絵師が競作した「浪花百景」を通し、幕末の大坂風景に描きとめられた人間の姿に焦点を当てます。“風景”として切り取られた当時の暮らしを探ることで、画面から醸し出される人と人とが織りなす物語に思いを馳せます。

【展示構成】

第1章 錦絵を彩る人々の暮らし

第2章 人と人との物語

【主な展示品】

-

一珠斎国員《大江ばしより鍋しま風景》(実物)

-

南酔亭芳雪《木津川口千本松》(実物)

- 一養斎芳瀧《天下茶屋ぜさい》(複製)

【連絡先】

展覧会について

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-13 大阪大学総合学術博物館

TEL 06-6850-5982, FAX 06-6850-6720

ご意見・ご要望よりお問い合わせください。

投稿日: