四大文明から大阪風景への回帰 vol.6

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第7回

中村貞夫の藝術 四大文明から大阪風景への回帰 vol.6

橋爪節也

世界と歴史を巡る円環―エルミタージュ美術館展にて

2012年(平成24年)に京都市美術館で開催された「大エルミタージュ美術館展 世紀の顔 西欧絵画の400年」の会場で中村と出会い、作品の前で話題となったのがマチスの《赤い調和(赤い食卓)》(1908/09年)である。果物皿を手にした女性に、机にはワイン瓶や果物が並ぶ。印象的なのは、机のクロスと壁紙に施された装飾が赤色で統一されていることである。

絵の縁を見ると、赤色の下地に緑色が塗られていることが分かる。この絵は最初「青のハーモニー」として青色や緑色で塗られたが、マチスは一夜で赤色の絵の具で塗り替えたとされる。そんなエピソードを知らず作品に圧倒された私たちは、額縁の隙間にのぞく下地の緑色に注目し、補色である緑の上に赤を塗ったと解してマチスの才能に驚愕しあったのである。緑色や赤色と格闘し、「色環」の理論に取り組んできた中村は、これをヒントに「メソポタミア・シリーズ」で、色層の底に封じてはいるが、それまで制作の場で抑制してきた緑色を開放して、地塗りの色彩として用いる実験を行うことになる。

ところで中村は絨毯などの織物が好きだという。縦糸に横糸をあわせて織り上げることで、何本もの糸の色彩が交錯して複雑な画面が生まれる。それはそのまま、下地からの絵の具の層が重なってデリケートに地層を形成する中村の作品につながる。

油彩・カンバス 27.3×22cm

この話から私は、中村が好きなロスコとつながるミニマリズムの作曲家モートン・フェルドマン(1926~1987)を思い出した。ロスコ作品が並ぶ教会のために「ロスコ・チャペル」(1971年)を作曲している。フェルドマンの作品は、演奏時間が長く、静謐で緩やかに流れるスタイルは「フェルドマネスク」と呼ばれた。晩年の代表作がコプト織に触発されて作曲された「コプトの光(Coptic Light)」(1986年) であり、細かい音が織物のように反復されていく。曲名につけられた「織物」と「光」は、どちらも中村にとって大切なキーワードである。さらに色彩を抑制する中村の姿勢について、制作のモデルになった外国人女性から言われたミュートした色彩、“ミューティド・カラー”の言葉からも、微弱音が連なって静謐なフェルドマンの音楽が聴こえてきそうだ。

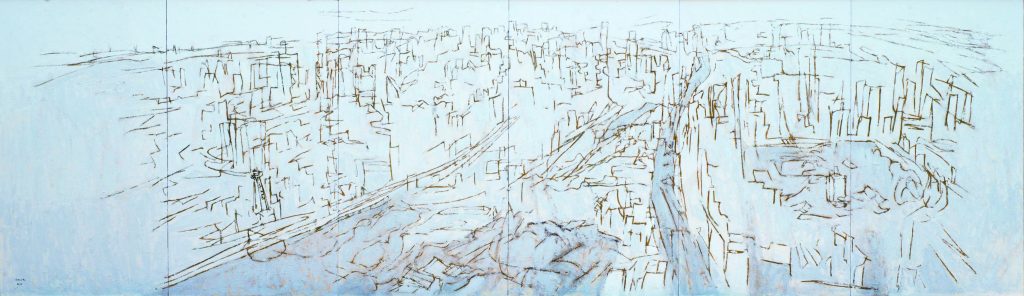

戦前から大阪では、都市のモダニズムとして美術が開花し、超現実主義や抽象をはじめ多様な美術が展開した。戦後の美術も大阪モダニズムの伝統の上に発展しており、大阪大学総合学術博物館では、2013年(平成25年)に第16回企画展「オオサカがとんがっていた時代―戦後大阪の前衛美術 焼け跡から万博前夜まで―」(URLリンクをつけたい)を開催して検証を試みた。本質において中村も、大阪が育んできた都市のモダニズムの系譜をひく画家であろう。大自然や四大文明の源流を探る点では、都市とは相反する作家のように思われるが、船場の商家に生まれ、大阪のモダニズムを体現した洋画家足立源一郎(1889~1973)が、小杉放庵や岸田劉生らと「春陽会」を設立した後、登山を愛して日本アルプスなど山岳を描いたように、都会的な洗練された眼差しが、文明の源流を求める旅に駆り出したのである。

そして「大阪風景シリーズ」において、学生時代の風景が現代の大阪の街と結びつく。鉄板に描かれたチョークの線は、歳月を隔てて世界と歴史を巡った大きな円環となり現代に帰結したのである。中村芸術の大きな到達点がここにある。

本稿は『中村貞夫画集 第十巻』(2018年2月)に掲載された「Sadao.N 中村貞夫の藝術 四大文明から大阪風景への回帰。モダニズムの継承としてのー」を加筆修正したものです。

橋爪節也…1958年大阪市に生まれる。専攻は日本・東洋美術史。東京藝術大学美術学部助手から大阪市立近代美術館建設準備室主任学芸員を経て大阪大学総合学術博物館教授・大学院文学研究科(兼任)。前総合学術博物館長。編著『大大阪イメージ-増殖するマンモス/モダン都市の幻像-』(創元社)、監修『木村蒹葭堂全集』(藝華書院)。編著『大阪大学総合学術博物館叢書12 待兼山少年 大学と地域をアートでつなぐ《記憶》の実験室』(大阪大学出版会)など。