中村貞夫の視覚構造-「世界四大文明」シリーズにおける遠近を交錯する視界- 第1回

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第8回

中村貞夫の視覚構造-「世界四大文明」シリーズにおける遠近を交錯する視界- 第1回

武澤里映

はじめに

中村貞夫は1934年に大阪に生まれ、大阪大学文学部を卒業し現在まで多くの油彩画をてがけています。還暦を迎えた1994年からは、「世界四大文明」シリーズ1)に着手しています。このシリーズでは、四大文明が起こったエジプト、ナイル、インダス、メソポタミアの地を川をたどりながら巡り、その後つくられた油彩画はそのほとんどが幅5メートルに至るものもあるほど大画面で描かれています。

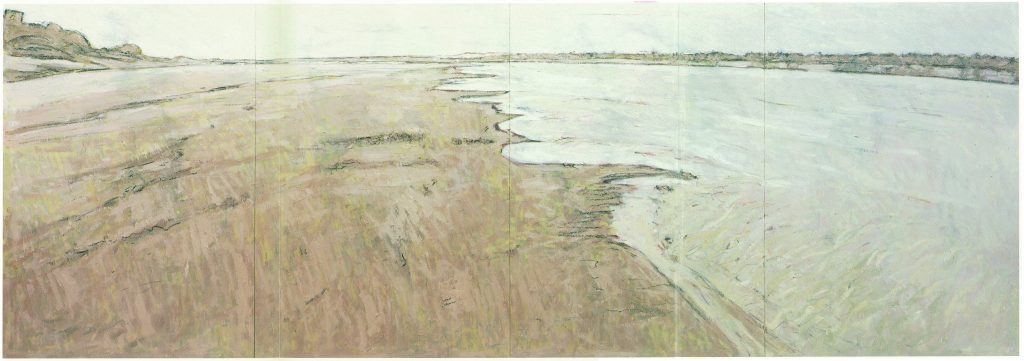

このような四大文明シリーズは、絵葉書や伝統的な風景画にみられる整った風景を描くのではなく、広がった水平線は少しずつ端に向かうにつれ歪曲し、私たちが普段見ている光景に近いものになっています。さらに、自然物や建築などどれかひとつの対象に視点が集中しているわけではなく、そこではまるで無限に広がっていくような空間を感じることが出来ます。

今回のコラムでは、『大衆の反逆』などで知られるスペインの哲学者オルテガ・イ・ガセット(1883-1955)が西洋絵画の変遷を論じる際に用いた「遠視法」という考えを使って、四大文明シリーズにおける視覚がどのようなものなのか見ていきます。オルテガによる「遠視法」とは、対象から遠ざかり全体を把握しようとすればするほど視界が新しい近さを得るという、遠近を交錯する視覚構造のことを指しているとされます。このような「遠視法」を四大文明シリーズに適用することからわかるのは、四大文明シリーズでの視覚、つまりそこでの風景の現れ方はむしろより肉眼に近いものであり、さらにそうした身体への接近が、中村に特異な風景画を生み出しているのではないかということです。

第1回目ではまず、中村貞夫の風景画の視覚についてすでに分析を行っている、美術史家木村重信(1925-2017)による論を整理していきます。大阪大学の名誉教授であり原始美術から現代美術まで多くの研究や評論を残した木村重信は、中村貞夫の四大文明シリーズ以前の風景画の視覚構造の変化をまとめています。続く第2回では、オルテガの考えを整理しつつ、四大文明シリーズの視覚を説明します。最後となる第3回では、四大文明シリーズにおける遠さと近さを兼ね備えて循環していく複雑な中村の視覚が中村の画業自体にも通底していることを確認していきたいと思います。

1. 中村貞夫の視覚 初期作品から日本風景まで

中村貞夫の風景画の視覚については、すでに木村重信による「中村貞夫の視覚構造」と題された論があります2)。 これは1969年作の《すすきの原》などから、四万十川などを描いた1970年代中頃の風景画までを、「近像」と「遠像」という2つの視覚の点から分析しています。まず、この木村による中村貞夫の視覚論を整理し、四大文明シリーズよりも前の中村貞夫の視覚がいかなるものなのかを見ていきたいと思います。

「近像」と「遠像」というのは、文字通り対象を近くから見た像と遠くから見た像のことをいいます。近くから対象を見た場合、視界は対象の一部分によって占領され、視界の大部分がその対象となります。このように対象のある部分しか見えない「近像」では対象の全貌を把握するためには、部分から部分へと、眼を動かさなければなりません。一方「遠像」は、ひとつに限定された対象から距離をおいた視点から、一目で全体像が把握されます。この時、西洋的な遠近法は強調されることになります。

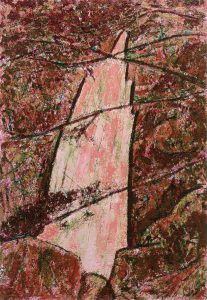

中村は1969年から西行の『山家集』を読んだことをきっかけに、自然風景に取り組み始めます。その頃の中村の風景画を、木村は「近像的」だと指摘しています。木村によればそれらは、奥行きの表現を持ちながらも、「対象に近づき、対象との距離をすてて、対象とひとつになろうとする3)」 姿勢によるものだといわれます。確かに《すすきの原》(図2)や《笹の瀧1》(図3)などは、対象の遠近が示されながらも、そのどれもが均等な塗や色で描かれています。つまり、こうした絵画に描かれるすべての対象はその画面上での位置がどうであれいずれも近くから見られているような明瞭さを備えています。このようにキャンバスの上のあらゆる対象を「近像」によって描く点が、《すすきの原》から《笹の瀧1》などに貫かれた中村の視覚構造だといえるでしょう。

その後、中村は《四万十川1》や《土佐海岸2》などの作品を手掛けていきますが、これらの絵画は近像的視覚が弱まり、「遠像」が際立ち始めていると木村は分析しています。確かに《土佐海岸2》(図4)などは、遠くにある山が空気遠近法を用いうっすらと淡い調子で描かれ、前景のはっきりとした岩の描写と対比によって遠近感がより強調されています。すべての対象が明瞭に描かれていた《すすきの原》から、焦点の強弱によって遠近法がより表れていることがわかります。

つまり、四大文明以前の視覚は、「近像」から「遠像」へ視覚が変化していると言えます。描く対象の近くにあった視点は徐々に遠ざかり、視界全体をあるひとつの視点からとらえるようになったのです。では、近くから遠くへ、つまりあらゆる対象それぞれに焦点を当てることから、視界全体を見通すほうへ変化した中村の視覚は、その後どのように変化するのでしょう。再び対象の近くに寄っていくのでしょうか、それとも、さらにずっと遠くへ向かうのでしょうか。

第2回では、四大文明シリーズのそうした視覚について語る前に、その分析のための道具としてオルテガの「遠視法」に論を向けたいと思います。中村は自然風景シリーズののち、四大文明シリーズにおいて「遠視法」を完成させたのではないかというのが本コラムの主張となります。

注

1) 以下、四大文明シリーズと表記する。

2) 木村重信「中村貞夫の視覚構造」『中村貞夫画集』第2巻、共進社、1982年。

3) 同上

図

1《ナイル・メロウエ(スーダン)》 1998(平成10)年 油彩・ボード 180.0×510.0cm

2《すすきの原》 1969(昭和44)年 油彩・ボード 159.0×162.0cm

3《笹の瀧1》 1974(昭和49)年 油彩・ボード 162.0×112.0cm

4《土佐海岸2》 1981(昭和56)年 油彩・ボード 145.5×227.3cm

武澤里映…大阪大学文学部人文学科美学専修4年。2018年に行われた「中村貞夫」展では、展示準備や図録などに携わる。現在はインスタレーションという芸術形式への関心から、主に戦後美術史を研究している。