中村貞夫の視覚構造-「世界四大文明」シリーズにおける遠近を交錯する視界- 第3回

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第10回

中村貞夫の視覚構造-「世界四大文明」シリーズにおける遠近を交錯する視界- 第3回

武澤里映

3. 中村貞夫の四大文明シリーズと「遠視法」

前節でみたオルテガのいう「近視法」から「遠視法」までの変遷は、木村の論も踏まえると中村の画業にも重なるように思えます。クアトロチェントの「近視法」的な絵画は中村の《笹の瀧》にみられた「近像」的な視覚に、ルネサンスからヴィネチア派にいたる「遠視法」の高まりはちょうど「自然風景」シリーズにおいての「遠像」の高まりに、というようにです。また、初期のベラスケスの「遠視法」は、中村の場合は四大文明シリーズの前に制作された「富士」シリーズとちょうど重なるように考えられます。特に四大文明シリーズにはいるまえの1992年に描かれた《富士〈夏〉11》(図1)では、画面全体がおなじような筆致で描かれ、オルテガがいうように視界は全てを見回すように描かれています。ベラスケスの描いた絵画は主に人物画や歴史画が多いため単純に比較することは難しいですが、これは中村における「遠視法」の発露と言えるでしょう。そしてこの「遠視法」は、その後のベラスケスのように、四大文明シリーズにおいてより眼それ自体に近づいていったのではないでしょうか。

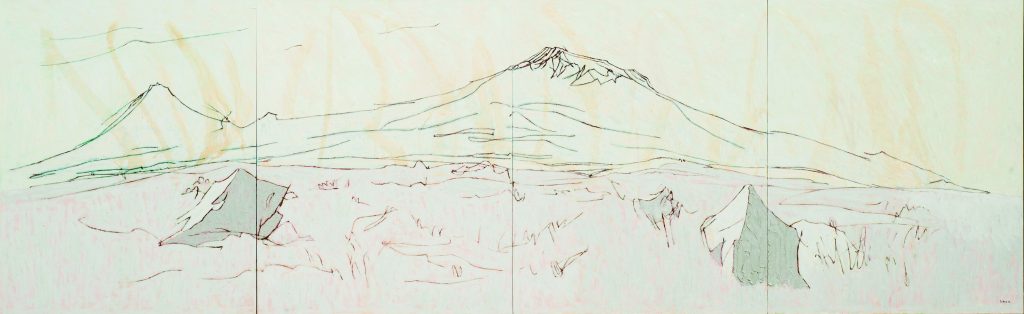

そのような視覚が現れた四大文明シリーズは、画面の端に向け緩やかにカーブする水平線とそれに連なる風景が、幻想のように静けさをもって描かれています。かすむように遠くの事物が描かれ、一見すると遠近法的な空間が保証されているかのような景色は徐々に端に向け湾曲し、オルテガが言ったようにむしろ眼球と同一化して眼の端の境界までも含みいれられているのです。

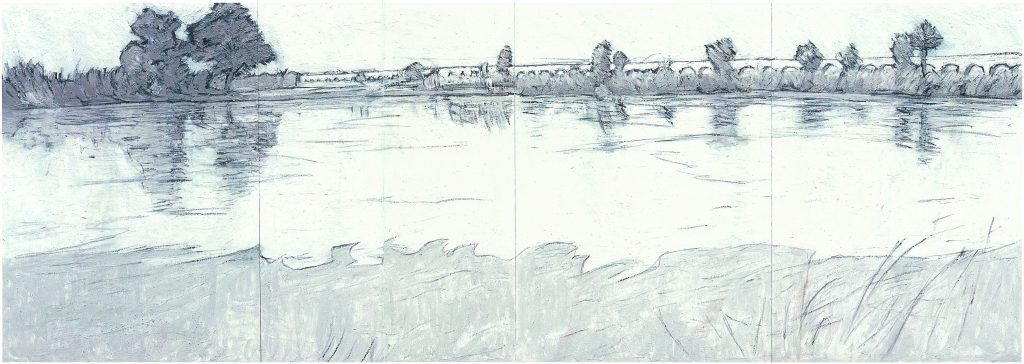

例えば《サッカル・バレージ》(図2)においては、焦点があたっている事物が描かれているわけではなく、視界全体のあらゆる物体が光とともに淡く描かれています。水平線をたどり横へ横へ視線がスライドしていくとともに、その線は徐々に湾曲し、見ているものの視界の境界へと接近していきます。オルテガは「遠視法」によって描かれる世界を「この世のものとは思えない相貌を持ったほとんど非現実的な様相1)」 と評しましたが、中村貞夫の風景画もまたどこか非日常めいた異国のしんとした美しさが見られます。その空気感は竹中が論じたように「半透明の美学」に通じるものであり2) 、別世界の情緒を作品に与えています。

中村において近さと遠さという二項対立は、対立しあっているのではありません。遠さは近さへ、そして近さは遠さへと、中村の視覚は入れ子構造のように常に現在とは異なる方向に変化し続けています。第1回で確認した木村重信は、このようにして「近像」と「遠像」どちらにも偏らずに変化を重ねていく中村の絵画に、「一種宗教的な求道者にも似た態度3)」 をみました。そしてこの姿勢は、四大文明シリーズにおいても引き継がれていたのです。

このような近さと遠さの関係性は、興味深いことに中村の言葉にも符合しています。オルテガは、遠さと近さを兼ね備えた「遠視法」によって見えるのは、眼球という「空洞そのもの」であるといいましたが4)、中村は「初めて見る風景」という文章において、「自

分は、風景と画面を結ぶ素通しの筒でありたい5)」といっています(図5)。そして、その後四大文明シリーズに入ったのち、中村がまず追求したのは「全像視覚」という視覚でした。この言葉は中村の造語ですが、その意味は「近像と遠像というふたつの視覚が、矛盾なく統合されている視覚6)」 だといいます。つまり、オルテガが言った近さと遠さの間の相互侵犯的な関係をもつ「遠視法」を、中村は自身の言葉でもって探求していたとも言えるでしょう。

結び

「近像」的な絵画を描いていたかと思えば「遠像」的な視覚を多く採用し遠近法空間を取り戻していき、その中でさらに「遠像」を極致に至らせてオルテガの「遠視法」的な新しい近さを獲得する…このように、中村の絵画では近さと遠さという二極の間でその視覚が常に変化をしています。このような終わりのない変化は、不思議にも中村が求めるものとも重なっています。 四大文明シリーズにおける中村のテーマは「初源」と「循環」だといわれます7)。 中村が原初の文明の地で追いかけた川もまた、常に変化し進んでいきながら形を変え始まりの場所に還っていくものです。川と共に「循環」を追い求めた四大文明シリーズにおいては、それを映す視覚もまた「循環」しているのではないでしょうか。 そして、この循環は、中村自身の画業をも貫いています。中村は高校在学時に画家を志しましたが、中村が18歳の時に書いたという「光えの道」という詩には、自身が求める「光えの道」とは「目的と出発点が同じ位置8)」 である道だと書かれています。近さと遠さという2つの極の間で巡り巡る視覚は、中村貞夫の画業を貫くひとつの道でもあるのです。

注

1) オルテガ(神吉敬三訳)「美術における視点について」『オルテガ著作集 3』、白水社、1998年、16頁。

2) 竹中哲也「光と闇のはざま、半透明の絵画芸術―大阪洋画壇と中村貞夫」『大阪大学総合学術博物館叢書15 精神と光彩の画家 中村貞夫―揺籃期から世界四大文明を超えて―』、大阪大学出版会、8~11頁。

3) 木村重信「中村貞夫の視覚構造」『中村貞夫画集』第2巻、共進社、1982年、頁記載なし。

4) オルテガ、1998年、17頁。

5)中村貞夫「初めて見る風景」『中村貞夫画集』第3巻、共進社、1985年、頁記載なし。

6)小林徹「ナイルを遡った画家」中の中村の言葉の引用より。『中村貞夫画集』第7巻、共進社、1999年、頁記載なし。

7) 橋爪節也「デカルトに魅せられた画家―大阪モダニズムと中村貞夫―」『大阪大学総合学術博物館叢書15 精神と光彩の画家 中村貞夫―揺籃期から世界四大文明を超えて―』、大阪大学出版会、2018年、4~7頁。

8) 中村貞夫「光えの道」『中村貞夫画集』第4巻、共進社、1988年。

図

1《富士〈夏〉11》1992(平成4)年 油彩・ボード 194.0×227.0cm

2《サッカル・バレージ》 2003(平成15)年 油彩・ボード 167.0×472.0 cm

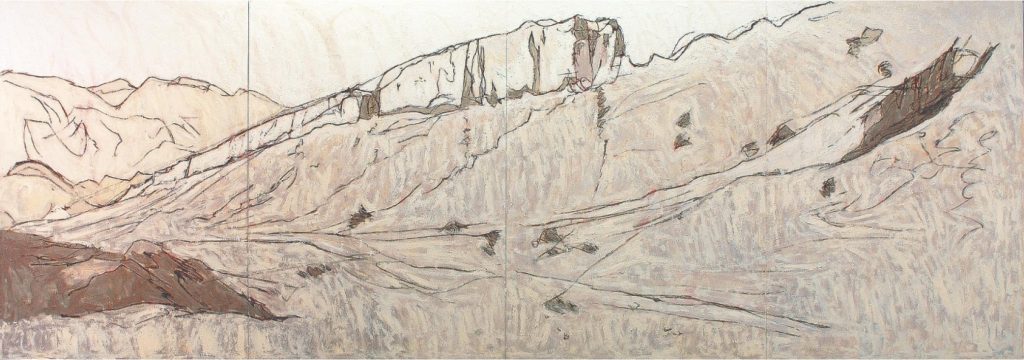

3《明代長城砂坡頭〈寧夏回族自治区〉》2007(平成19)年 油彩・ボード 165.0×480.0cm

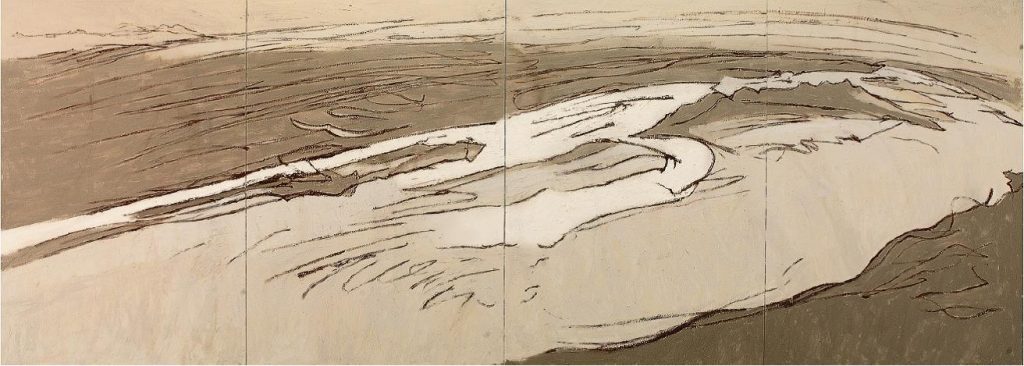

4《黄河瑪多〈青海省〉》 2007(平成19)年 油彩・ボード 167.0×472.0cm

5 画集第3巻「初めて見る風景」に掲載された図より。『中村貞夫画集』第3巻、共進社、1985年。

6《アララト山2》 2014(平成26)年 油彩・ボード 167.0×564.0 cm

武澤里映…大阪大学文学部人文学科美学専修4年。2018年に行われた「中村貞夫」展では、展示準備や図録などに携わる。現在はインスタレーションという芸術形式への関心から、主に戦後美術史を研究している。