中村貞夫「アトリエ訪問」

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第12回

アトリエ訪問

中村貞夫

先日、コラム編集の武澤里映様から何処に行けばあなたの絵が見られるのかと尋ねられた。これまで友人知人たちからも同じ質問を受けて、掲げられているところが遠方であったりプライベートな空間であったりして答えに窮していた。阪大には色々な場所に飾っていただいているが、コロナ禍の現状であり、コラム上でアトリエへご案内することを思いつきご快諾いただいた。

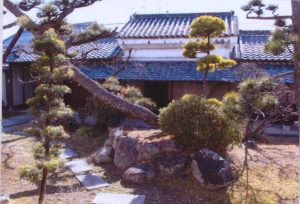

アトリエのある畑田家住宅は大阪南部の羽曳野市郡戸(こうず)にある。二上山を東に望み日本最古の官道の竹内街道に沿った静かな集落である。畑田家は庄屋を務めたこともある由緒ある旧家で住宅は国登録文化財、羽曳野市指定文化財に指定されている。当主の畑田耕一氏(大阪大学名誉教授、化学)は石橋の学舎に通うため池田市に新居を構えられた。

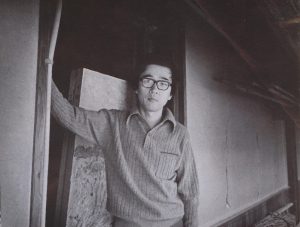

畑田氏と小生は義理の兄弟で、35歳の時に長男の健康を心配して大阪市内から移り住まわせていただくことになった。20年ほど前、建物の管理やご近所付き合いに家内が負担を感じて実家のある大阪狭山市に移り、私は車で二十分ほどの郡戸のアトリエに通う生活を続けている。広い空間を占有する有難さを日々感謝し、耕一氏と相談して素晴らしい木造建築を大切に守るよう努めてきた。絵の制作は、はじめは中蔵で、その後納屋で行った。或る時イギリス人の若い国費留学生が訪ねてきて、私の仕事はこの家の波長のように緩やかだと言ってくれたことがある。空間が広くなった分だけ発想も広がったように思える。

●

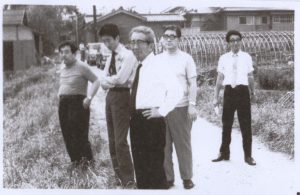

この50年ほどの間に拙作画集に執筆いただいた諸先生をはじめ、沢山の友人知人がアトリエを訪ねて下さった。

小磯良平先生は伊藤継郎先生や新制作の諸先輩と共に来訪され、窓のない中倉の模様を興味深くご覧になられた。普段無口なお方でご意向を見定めるのに苦労するのだが、アトリエ移転が決まった時に写真を写して持ってきますと申し上げたら、‘写真なんか見たくない’と返事されたのでご来訪の可能性を感じその後実現した。応接室でピアノを弾かれたり、村の中を丹比小学校まで散策されたりした。先生には伊藤先生と共に画集第一巻に序文を頂いている。

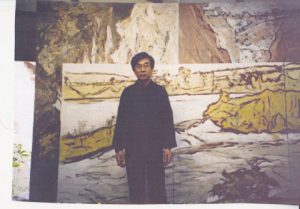

彼の絵のスタイルは少しずつ変化しているが彼の心象風景的なものの見方は一貫して変わっていない。近頃の仕事はいよいよ宗教的な、今の言葉で言えば禅的な発想とでも云えばそうかもしれないそれほど大きな構図にたちむかっている。そして戦っていると云う姿勢を彼のうしろ姿から感じるのである。

●

神戸の詩人足立巻一先生は1979年にアトリエに来訪されて梅田近代美術館ニュースNo.6に‘水を追求する中村貞夫’と紹介してくださった。四国の風景の取材時に宿ではいつも地図を眺めている小生に女中さんから‘測量技師さんですか’と尋ねられたエピソードを面白がられ,また何故こんな大きな絵を描くのかと何度も問われ、色々言い訳しても納得されず、窮して‘面白いから’と答えるとすっと納得して下さって、さすがに詩人だなと思った。後年、地球の測量から文明の測量へと広がって行ったとも思える。

又読売新聞のコラム「日が暮れてから道は始まる」に‘無私の刻々の’と題した文章を掲載してくださっている。

大阪・羽曳野市郡戸(こうず)の庄屋畑田家がいまも昔のまま残っている。重厚な長屋門、六百坪ほどの敷地。庭には春の花が咲きあふれている。そのがっしりした大きな屋根の米蔵、納屋が画家中村貞夫さんのアトリエとして使われている。中村さんは畑田家の当主から借りているのだ。

先日、そこから『中村貞夫画集・第三巻』(作成・共進社)が送られて来た。あの古い民家のように重厚で真摯(しんし)な画集だ。ページを繰り返して強い美的感動を受けた。乾由明さんが理解のゆきとどいた作品論を書き、そのなかに「無私の刻々の営み」ということばがあるが、二十年にわたるそういう営みが画集に歴然と横たわっている。

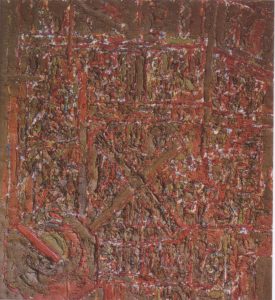

画集は、「燔祭」(はんさい)と題する二十年前の作品群と、近作の一連の「富士山」との二部から成る。「燔祭」は茶褐色を基調としながらさまざまな色を厚く塗り重ねた抽象作品だ。中村さんは奥さんが嫁入りのときに持って来たトーマス・マンの大長編小説『ヨゼフとその兄弟たち』を読み、その原典の旧約聖書へはいり、そこに「燔祭」ということばが何度も出て来るのに出会う。神に捧(ささ)げるいけにえのことだとわかり、自分の絵にふさわしいと思って総題としたという。おもしろい。

わたしが米蔵のアトリエを初めて訪問した時、中村さんは高知県の四万十川(しまんとがわ)に取り組んでいた。自然が残っている唯一の川だ。本流、支流沿いに自動車で十二日間走って千キロを超えたという。そのスケッチを米蔵で二百号の大作に仕上げていた。

「燔祭」のあと、自然のなかへ出て海や山の風景を描き、四万十川の水に至ったのだが、そのとき次は富士山を主題とすることを決心した。富士山と聞いて、わたしは内心危ぶんだ。富士山は比類なく美しく、それだけに画題としてはむずかしい。梅原龍三郎も「おやおや富士山如何(いかん)せん」と嘆いた。

ところが、二月に梅田近代美術館での個展を見て仰天した。中村さんは富士山に真正面からたじろぐことなく立ち向かっている。五百号を中心とする大作ばかりだ。エレベーターに乗らず、館員が階段をかついで上ったという。しかも、「燔祭」以来の茶褐色の基調は変わらない。富士山はどれも山頂を低く描きながら屹(きつ)立している。こんな壮大な富士山は初めて見た。

画集に見入っていると、そのときの感動がよみがえる。「燔祭」から富士山へ作者は清潔で厳格な志を貫いている。中村さんはこれまで一枚の売り絵も描かなかった。大阪大学仏文科卒業なので、生活費、制作費は外国語の家庭教師をしてすべて稼ぎ出した。そうして五十一歳のきょうまでひたすら「無私の刻々の営み」をつづけたのである。

画集の印刷、造本がすこぶる丁寧なのは、幼友達の共進社の久保博孝さんが商売気抜きで作成に当たったからだという。これも気持ちがいい。

中村さんのアトリエをたずねたとき、印象に強く残ったことの一つは、重厚な長屋門にツバメが巣をつくっていて、ヒナがかえったばかりだったことである。親ツバメがどこからともなく敏捷(びんしょう)に飛んで来て餌(えさ)を与える。昔には見なれた光景だったが、それがとても新鮮に見えた。 ことしもツバメがそろそろやって来るころであろう。

●

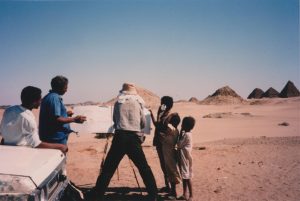

一年間のナイル取材を終えてアトリエで制作中にNHKTV「土曜美の朝」の取材を受けたのは二十数年前のことである。ディレクターの小林徹氏は日曜美術館の創設にかかわった人で、田中一村を世に出した人でもある。

アナウンサーの山根基世様はじめカメラや照明のスタッフらが来阪され、山根様は茶色にこだわっていた私のために茶色のセーターで通された。今でも賀状の交換を続けているが今年の添え書きには‘大阪風景の次は何ですか?’とあった。熊野風景にかまけているのをお見通しで、さすがに鋭い人だと思った。

小林様には画集第六巻のナイルシリーズに巻頭文をいただいている。大酒飲みで煙草好きで、周りの心配をよそに元気に過ごしていられる。インダス取材のお土産にインダス川の石でできた灰皿をプレゼントし、あてつけがましい忠告の気持ちを伝えた。

NHKアナウンサーの西橋泰正様も日曜美術館の最初の司会者である。ラジオ深夜便「心の旅」でナイルシリーズの取材に郡戸へお越しになった。次のインダスシリーズの時もそうだが、完璧な下調べと穏やかな語り口で目の前に情景がありありと浮かび上がってくるので感動した。

●

1994年、富士<夏>シリーズの展覧会の初日の朝に梅田近代美術館へ来館されたのはロシアの高名な数学者レオン・A・ペトロシアン氏である。大阪市立大学の交換教授として来阪中とのことで、富士山の黒い輪郭線を気に入られた。母国アルメニアのアララト山によく似ているので、いつか一緒に見ようと約束した。

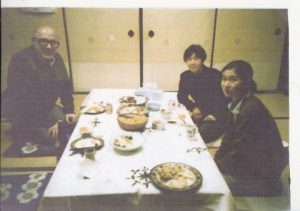

彼は旅行好きで世界各国を訪れ、旅行記を出版されている。頂いた書物の日本篇の中に郡戸のアトリエ内部、居間での夕食、丹比神社の参拝が掲載されている。当時のロシアの動乱の最中に私共家族は夏のサンクトベルグへ招かれ一か月間滞在した。友人たちから危険だと忠告されていたが信頼関係は揺るがなかった。彼のアパートとは別棟の居室に家内、娘、私のために炊飯器と多量の米が用意されていた。彼の車の案内でエルミタージュ美術館や、色々の宮殿、ロシア正教会の内部などを市内観光し、スケッチを楽しんだ。

彼の差配でエルミタージュ美術館のピオトロフスキ-館長と面談する機会を得た。館長室は職員棟の地下室にあり、通訳として伊藤忠商事(株)サンクトペテルブルグ事務所長の若杉幸太郎様に同席していただいた。部屋の壁には沢山の美しいロシア製のカーペットやロシアの画家が描いた風景画が掲げられ、外国からの作品一点も無く、ロシア人の愛国心を感じた。

ペトロシアン氏と一緒にアララト山を眺める約束は果たせなかったが、メソポタミア取材の冒頭に彼の母国アルメニアを訪れて、ノアの箱舟伝説で名高い山をスケッチした。

●

大阪大学の橋爪節也先生が竹中哲也先生と共に郡戸のアトリエへ来訪されインタビューを受けた。その模様は大阪大学総合学術博物館叢書15「精神と光彩の画家中村貞夫」に詳しい。巧みなご質問にどうしても伝えたいことが次々と浮かんで、マイクをOFFにしていただいて心の奥を語った。何を語り何を語らないか、難問だが聴いていただけることは幸せである。

セザンヌの研究家の池上忠治先生は富士<春>の展覧会の会場で、あなたはオールラウンドの画家だと思うと指摘され嬉しく思ったことがある。事実、風景ばかりでなく、伏流のように時に触れて人物や静物を描いてきた。九十歳近くになり熊野風景で一区切りがついた今、人物のジャンルに集中できればと願っている。

中村貞夫画集ご執筆者(敬称略)と所収論文

第一巻 小磯良平、伊藤継郎 「序」

第二巻 木村重信 「中村貞夫の視覚構造」

第三巻 乾由明 「中村貞夫の絵画―〈燔祭〉から〈富士〉へ」

第四巻 池上忠治「富士と中村さん」

第五巻 安黒正流「富士あざみ」

第六巻 山村悟「主題・色彩・輝き―壮大な循環 中村貞夫のタイムテーブル」

第七巻 小林徹「ナイルを遡った画家」

第八巻 肥塚隆「光の揺らぎ―中村貞夫のインダス・シリ-ズ」

第九巻 鷲田清一「存在の活写」

第十巻 橋爪節也「Sadao N. 中村貞夫の芸術 四大文明から大阪風景への回帰。モダニズムの継承としての―」