中村貞夫「発心」

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第17回

「発心」

中村貞夫

2018年8月20日(月) 晴 玉置神社鳥居写生(小雨)

21日(火)小雨 十津川温泉泊

10月3日(水) 晴 那智熊野写生

10月4日(木) 雨 那智熊野写生

10月26日(金) 晴 熊野取材

10月27日(土) 晴 熊野取材

熊野風景―補陀落渡海シリーズの構想

1

2019年の夏に熊野風景シリーズの大作油彩画13点を描き終えた。

筆を置いた安堵感と、全体を通して眺めたい思いに駆られて、重い絵を無理な姿勢で1点1点画台(木の切れはし)に乗せて確かめているうちに、途中で腕と腰の筋肉のあたりに力が入らず、作業が続けられなくなった。

翌朝起床時に腰部に激痛が走って起き上がるのがやっとだった。数日たっても改善する見込みがないので近所の病院で診察を受けた。骨に異常は無さそうだし、日常のゆっくりした立ち居振る舞いは出来るので、就寝、起床時の激痛を我慢して自然治癒を待つことにした。年齢を顧みない無理と絵の完成直後の油断の罰が当たったと思っている。

2

その前年(2018年)大阪大学の橋爪節也先生のご発案で、大阪大学総合学術博物館と豊中市立文化芸術センターで「四大文明の源流を求めて メソポタミア、エジプト、インダス、黄河 探求の旅、描きとめる熱情―洋画家中村貞夫」(4月27日―6月30日、主催:毎日新聞社、豊中市、豊中市立文化芸術センター、大阪大学総合学術博物館)が開催された。

そのすぐ後、台風接近の前に十津川沿いの玉置神社へマイカーで参詣した。昔、家族で詣でた時に頂いたお札を台所に貼っていたのが古びたので新しいお札を頂きに出かけた。十津川沿いの道は取材に何度もかよったところなので迷うことはなかった。当日は台風の前で山が霧に霞んでいた。記念に雨中の本殿を鳥居を入れて写生した。十津川温泉泊。帰途に紀伊半島の中心部にある名瀑「笹の滝」へ脇道30キロほど走ることを自制した。

十歳代の初期の絵から燔祭シリーズを経て、未発表の大阪風景まで描き続けた後、これまでお世話になった方々の肖像を描きたいと思っていた。展覧会の後、風景画を描き切った達成感がなくて、もう一点、国内の自然を描きたいと思い立ち、ためらいなく「那智の滝」を選んだ。

3

2018年10月3日 晴

台風24号通過直後の紀伊半島へ。JR紀伊勝浦駅で下車、バスで飛滝神社へ。滝を至近距離から4点スケッチ。美滝山荘泊。外国人観光客多い。

10月4日 雨

宿の白松様の援護の車で終日取材。青岸渡寺の三重塔に登って遠景に煙る滝をスケッチ。山を下りて熊野古道の入口、大門坂に向かう。石段雨に濡れて歩きにくい。イーゼルを立てられなくて、スケッチブックを手前の石段に広げる。低い目線の横長の構図。これしか仕方ないが、絵になっている気もする。

JRの帰阪予約時間まで紀伊の海へ向かう。十津川が下流で名を変えた熊野川の河口の新宮大橋で、今回の取材が若い頃から描き続けた霊性を帯びた風景-吉野・熊野シリーズの集大成であると感じる。足を延ばして、三重県の王子が浜までロングドライブ。紀伊勝浦駅まで送っていただく。このような手厚い援助に感謝の他ない。来春までに取材に再訪したい。

4

予定を早めて2度目の取材を10月下旬に行なう。

10月26日 晴

紀伊勝浦駅11時33分着。

・熊野川を描く。五条から紀伊半島を貫流する十津川が名前を変えて熊野灘に注ぐ。新宮大橋から国道168号線を北上して水彩で描く。

・王子が浜へ。

広大な水平線の熊野灘。JRの線路を横切り、松林を抜けて海岸へ。大小の丸い石を踏みしめる。海岸辺りには波打ち際に近づかないようにとの表示があるが、用心しつつも足元にしぶきが掛からない程度に近寄っている。大きな波が足元の小石をさらう。水しぶきと轟音すさまじい。2枚目の終わり際に大波が打ち寄せ、アッと思う間にイーゼルが倒れ、スケッチブックに水がかかる。全身びしょ濡れの中で、画材を入れたリュックの水を掻い出す。荒塩の海水の清めを受けたとも思える。

夜は駅前の大通りの割烹で、援助していただいている白松様ご夫妻の海の幸の歓迎を受ける。ご主人は大阪市西区の本田小学校*の出身で、思わぬ同窓会で盛り上がる。予定になかった熊野本宮への遠距離のドライブをお願いし、快諾していただく。

10月27日 晴

雨の予報を裏切って朝から快晴。熊野本宮へ。途中で熊野川を2点スケッチ。本宮は数度訪れているので懐かしい。若い頃、初めて訪れた時、神殿の小さいことに、この大きさで十分と感動したのを覚えている。許可を得てスケッチ。薄い鉛筆で楷書を心掛ける。よく見るとバランスが随分崩れているが、このように見えるので修正する気にならない。

午後は補陀落山寺へ。千手観音像を特別に拝観する。渡海船(模造)も展示してある。本堂が街中に新築され、40年ほど前に訪れた時とは趣が異なる。当時、お寺は海岸べりの小さなお堂だったと記憶する。

不思議なことに勝浦の港町の海岸べりのどの地点からも、遠景の那智山の中に滝が一筋の白い糸のように見えた.沖から戻る漁師たちの目印にもなっているのだろう。18:02発のくろしお号で帰阪。

5

補陀落渡海

平安時代からの、浄土を求めて熊野灘から船出した天台宗の僧による捨身行。

富士<夏>取材時に真昼の伊豆の海岸で闇の輝きを感じたことがある。その頃から補陀落渡海を憧れていたような気がする。「燔祭」の後、吉野から大峰、四万十川などの四国風景、富士、四大文明と続いた取材と制作は補陀落への憧れの旅だったのかもしれない。私の場合、岡の上で言っているだけの畳水練かもしれない。

6

このシリーズの制作で目指したこと、気付いたこと。

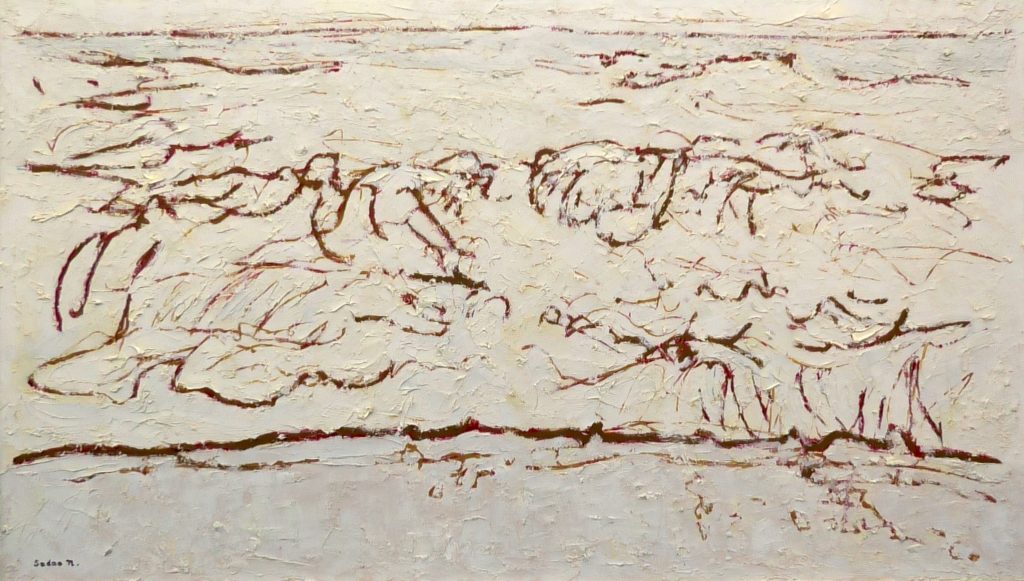

●燔祭シリーズの分厚いマチエールは、年代とともに薄くなっている。今回は漆喰を塗り重ねたような厚塗りの回復と、グラデーションの浅さ(明暗の諧調を明るい領域に圧縮すること)を目指した。

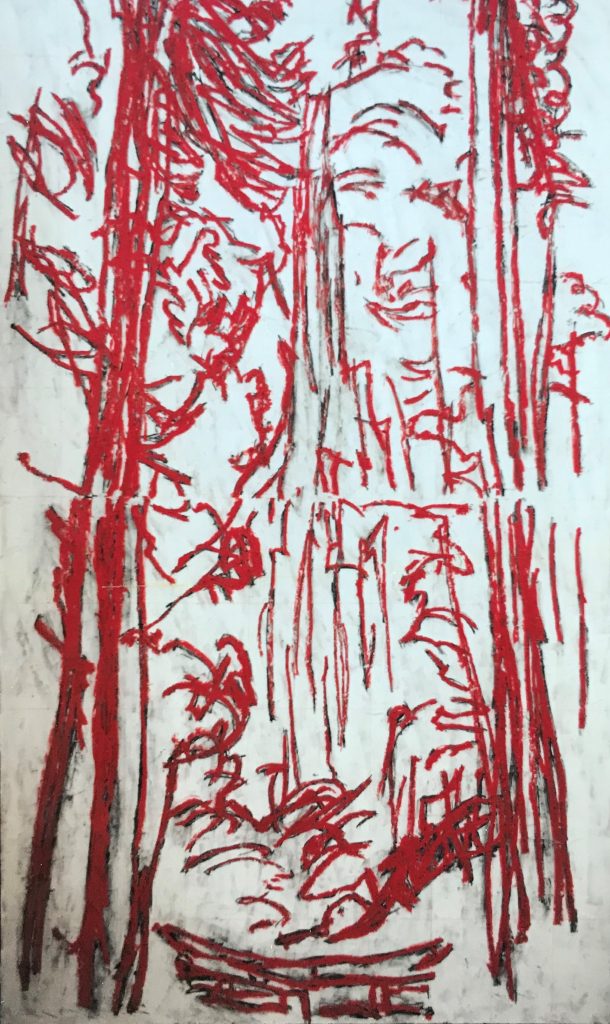

●那智滝は若い頃に鳥居を入れた構図の木版画を制作したことがある。今回も是非鳥居を入れた構図で描きたいと思った。昔の木版画と比較して鳥居が随分小さく収まっているのに気付く。油彩画の制作途上で、画面を突き通す左右の大きな杉木立が鳥居に見えてきて、嬉しくなった。

●霧に霞む青岸渡寺からの滝のスケッチは細く薄い鉛筆の線で描かれていて、音楽の用語で言えばPとPP(ピアノとピアニッシモ)のみの絵である。画面に広がる弱音(ミュート)の響きを油彩画で表現できるか試みた。

●大作の制作の約8か月後、画面の最終点検をした。衝動、直観、感覚が信頼できると思った。

2020,4,1

編集部注

図版データのキャプションは武澤里映執筆

*大阪市立本田(ほんでん)小学校