光彩の画家、中村貞夫――はるかなる大阪の夢

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第1回

光彩の画家、中村貞夫――はるかなる大阪の夢

竹中哲也

自分は光えの道を求めて居るのです。

全く、白い光にてらされた自分をみつめえる所への道をです。

そして、それは、目的と出発点とが同じ位置なのです。

高校3年生の時、画家への道を進もうとする若き探究者が詠んだ詩の一節です。その人は、大阪の洋画家、中村貞夫。光を希求するその道は、絵を描き、色を重ねることから始まりました。光は自然であり、色彩であり、また自己でもある。長くも豊潤な探究を越えて、今、中村貞夫は始まりの地、大阪へ帰ってきました。

1934(昭和9)年に大阪に生まれ、育ち、地域から世界へはばたくという大阪大学の目標を、描くことで実現した人です。大学の知の揺籃は、情熱を知的に表現する中村氏の芸術を育みました。画家としての道程のなか、絵画芸術への誇り高き信念をキャンバスへ集中させると同時に、一方で作品の多くは個展の一時のあと、宵にとけゆく花火のように、美術の舞台で見えにくくなっていました。しかしその作品たちが、2010(平成22)年に数多の資料と合わせ、約3000点がまとまって大阪大学に寄贈されたのです。循環を重んじる画家の母校への帰還と言えるでしょう。

最初に描いたのは《自画像》(図1)でした。1950(昭和25)年、大阪府立大手前高等学校に入学、美術部に入部し、東京美術学校(現・東京藝術大学)出身の浜口忍翁に指導を受け、夏期講習ではのちに師事する小磯良平(1903-88)、伊藤継郎(1907-94)に教わります。3年生の頃、新制作展に吹田の操車場を描いた《広場と車庫》(図2)と《風景のコンポジション》を出品して初入選しました。

そして大阪大学文学部に入学し、フランス文学を専攻、美術部にも入部します(図3、4)。青春の時、感性を養いながら、《穴を狙う》(図5)のように明るい原色も用いるようになりました。卒業後は本格的に画家としての活動を開始します。祖父の代から営む鉄工所に想を得たように機械をテーマにし、1959(昭和34)年の《機械》(図6)といった幾何学的な抽象絵画を描きました。この頃、《セリスト》(図7)に見られる明るい色も採用しており、内に秘めた色彩への衝動を窺い知ることができるでしょう。

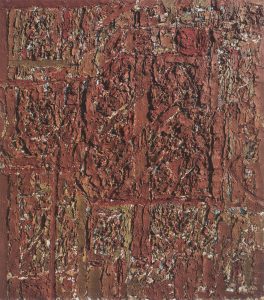

次のインスピレーションは書物から得られます。トーマス・マンの『ヨゼフとその兄弟』や旧約聖書を読み、アブラハムやノアが神への信仰を表した「燔祭」という儀式を知りました。美は神への捧げもので、絵画は「燔祭」であるという考えに統合されていきます。1961(昭和36)年から制作を開始し、1964(昭和39)年に関西新制作研究大賞を受賞した《燔祭1》(図8)は、赤茶色の画面と堅固なマチエールを見せています。

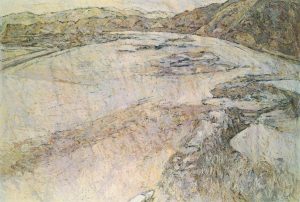

1969(昭和44)年からはライフワークとなる風景画に取り組みました。きっかけは『山家集』、平安時代の歌僧、西行の桜の歌。抑制してきた視界を自然の中で解放していきます。山、湖、滝へ画題を広げ、種子島や屋久島に取材旅行をし、水平線へいたる距離の感覚を獲得しました。1980(昭和55)年頃から高知県に旅して、完成させた《四万十川1》(図9)はまるで地球の弧の一部が見えるようです。

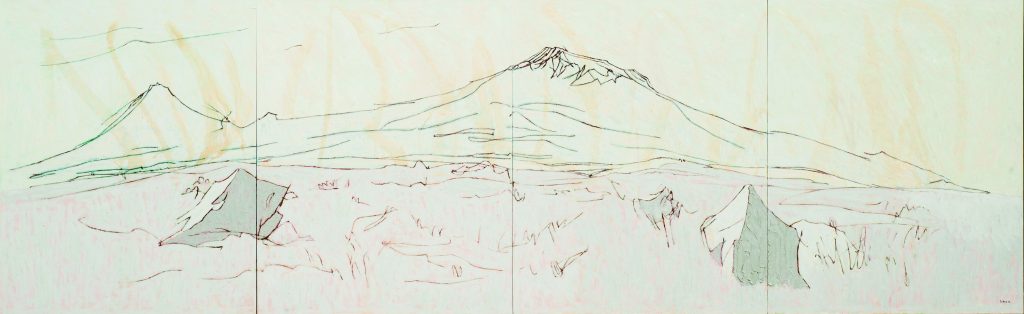

四国で取材していた頃、伝統的な画題である富士を「初めて見る風景」として描こうと決めます。1982(昭和57)年より春、冬、秋、夏と遡る順に描きました。成果の発表は、季節の連作を一度に公開できる個展を重視し、1985(昭和60)年に春シリーズを発表した第9回個展から四季の富士を展開していきました(図10)。「燔祭」を精神的な起源とすれば「富士」は中村芸術の一つの到達点です。同時に新たな霊感への旅を決意させることになりました。それが「世界四大文明」だったのです。

最初の文明はエジプト。1994(平成6)年に現地取材に着手し、一年をかけて、ナイル川源流から河口までおよそ6,700kmを取材しながらエジプトを巡りました。茫漠たる大地を描くことで、光と闇の輝きを探究したのです。水、そして滝への関心は継続し、代表作の一つ、《白ナイル・マーチソン滝1(ウガンダ)》(図11)には輝く虹が架かっています。

さらに2000(平成12)年7月に出発し、インダス文明の源流域に到着します。パキスタンを拠点として、ヒマラヤ付近の源流近くから河口にいたるまで流域をたどりました。「闇」の輝きを眼前の光景に求めます。《サッカル・バレージ》(図12)では大河、木々、空も静止し、薄明りが絵を覆っています。

中国、黄河文明へは、2004(平成16)年と翌年に取材旅行が敢行されました。好んだ明代末期の北宋画と実景を重ねる体験となったでしょう。青海省で初めて黄河を見、視界が拡張され、絵には独特の白色が表れます。《黄河壷口瀑布〈陝西省・山西省〉》(図13)では地平線まで把握され、踊るような水の描写によって時が刻まれています。2012(平成24)年に中国国家博物館での日中国交正常化40周年記念事業として、この「黄河」シリーズが展示されました。

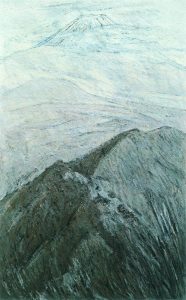

同年の夏から四大文明の最後の旅に出ます。風景から灰色を感得して、メソポタミア・シリーズに共通する色調となりました。源流にあたるカラス川を北上して水源に到達し、白みがかった光景として大河を描いています。旅のもう一つの目的は、アルメニアにある「ノアの方舟」伝説が残るアララト山を描くことでした(図14)。

長い道をしかと進み、大阪へ帰還します。準備期間を経て、2018(平成30)年4月にこれまでの画業を回顧する『四大文明の源流を求めて 洋画家 中村貞夫』展が大阪大学総合学術博物館と豊中市立文化芸術センターにて開催され(図15)、同時に博物館叢書『精神と光彩の画家 中村貞夫』が刊行されました。深遠な創造世界への扉がここに開かれたのです。美術の物語からあえて距離をとった中村氏の作品には、著名画家たちや芸術動向に対する知的で冷静な研究成果が注ぎ込まれています。作品を大阪に残すことが夢だったと語る中村氏の絵が集結した意味が、これから明らかにされていくでしょう。

売り絵は描かず、作品は分散を避けました。中村氏は油彩画の連作をすべて同時進行で制作し、2枚、3枚から組みあがる大絵画、一つのテーマを描き切る絵画群そのものに意味があると考えていました。ここに孤高の創造と、連作を一つの作品とみなす芸術観、そしてヴェールに包まれた神秘的な画家像を紐解く重要な手がかりを見いだせるのです。

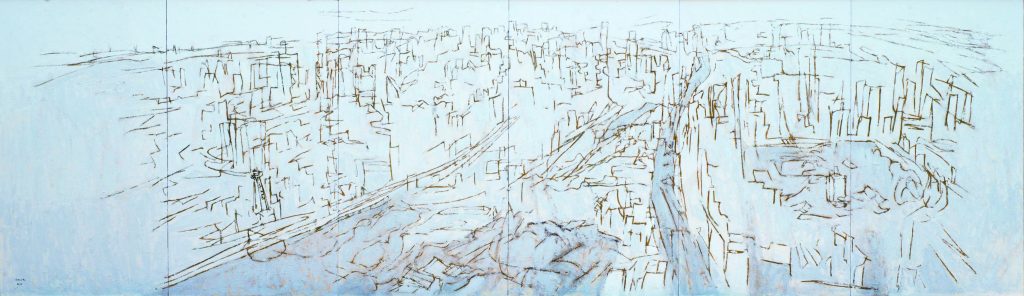

描き続けた旅のなかで「光にてらされた自分」は見つけられたのでしょうか?もしかするとそれは、出発の地でもあった「大阪」の街と重ねられていたのかもしれません。新たなテーマに向かう度にパレットから色を減じた中村氏が、今、描こうとする大阪の風景は白い光に包まれているのです(図16)。帰阪後、クリスマス・イヴの夢に見た大阪を描くヴィジョンを現実のものとし、一望のもとに見渡す画家は、光を「みつめえる所」にたどり着いたのではないでしょうか。

大阪を愛する画伯、中村貞夫。ここから解き明かされる光彩の画家の秘密を、一緒に探究してみませんか?

竹中哲也…姫路市立美術館、BBプラザ美術館にて学芸員として勤務。大阪大学総合学術博物館研究員として『洋画家 中村貞夫』展(2018年)を共同担当。同年、甲南女子大学非常勤講師として西洋美術史の講義を担当。 現在は西洋美術史研究室、博士後期課程に在籍し、17世紀オランダ美術の受容史を研究対象としている。