四大文明から大阪風景への回帰 vol.5

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第6回

中村貞夫の藝術 四大文明から大阪風景への回帰 vol.5

橋爪節也

“水”の詩学と大阪回帰

〈自分〉を介さずに〈風景〉と〈画面〉を直接結びつけることを願う中村にとって、詳細な記録も、主観的な要素を廃した制作の一環と考えることができるが、デカルトから学んだ第二のテーゼが頭をもたげるのがこの時である。哲学の演習でデカルトが理性を絶対視するとともに、「感覚」を尊重したことに中村は感動する。

ガストン・バシュラール(1884〜1962)は、蝋燭の炎を凝視することで喚起される詩的夢想に思索を巡らせたが 1)、四大文明に水の流れを追跡することで、中村は理性的な立ち位置に立つとともに、カンヴァスの上に夢想を繰り広げ、画家としての「感覚」を自由に発揮させることにもなった。遠い水源に発した小さな流れは、幾筋もの源流同士が集まって川となり、大きな流れを形成し、河口に文明を生み出していく。理性によって構築される中村の世界は、同時に“幻視者”としての視覚を内包した。

悠然たる川の姿を“流れ”として見つめると、絵画を支える造形要素である“線”を意識させるし、水量を“深さ”としてとらえるならば、絵画表現における“面”や、絵具を塗り重ねることで生み出される物質感、マチエールの表現へとつながる。作品自体が一つの静かにたゆとう河のような存在として詩学をたたえ、仮に豊かな水量を誇った河が干からびて、黄褐色の土に変貌したとしても、それもまた中村の幻視を誘発する世界である。

世界を遍歴したあと中村が構想したのが、大阪をテーマとしたシリーズであった。このシリーズは、2014年(平成26年)のクリスマスイブに見た夢の話からはじまる。夢の中で中村は堂島河畔にイーゼルを立て80号を描いていた。夢にインスピレーションを得て「大阪風景」に着手する。あべのハルカスから眺めた街の変貌ぶりにも刺激されたらしい。

シリーズは「大阪の川、大阪の山、大阪湾、大阪の街など。春夏秋冬、朝から夜まで」を、俯瞰図、鳥瞰図の大作に描いて「大阪の骨格を掴み取りたい」とする。高校から大学時代に描いた大阪風景と重ね合わせば、出発点と到着点が同じ「小さな円形の軌跡」を示せるということにも期待した 2)。

近代の画家が大阪という都市を描く場合、いくつかの傾向がある 3)。小出楢重は、信濃橋洋画研究所のある日清ビルや堂島ビルの高層階に画架を立て、都心でもまだまだ黒い瓦屋根の日本家屋が建ち並んだ大阪の街を、いかに近代建築が林立する西洋の都市のように描くか工夫した。一方、日本画家は生田花朝(1889~1978)のように、大正末の第二次市域拡張による「大大阪」成立で都市化が進むなか、失われつつある大阪文化を記録として残すため、天神祭や四天王寺の祭礼など懐古的な大阪風景を描き残そうとする。中村が描く大阪はそのどちらでもない。

俯瞰図、鳥瞰図を選択したのも個性的で、大阪を描いた鳥瞰図の代表作には、大正12年(1923)の日下わらじ屋発行「大阪市パノラマ地図」(袋題:「大大阪パノラマ地図」) がある。大正14年の“大大阪”誕生直前の、第一次市域拡張時代の大阪市を鳥瞰で描き、道路には小さな点でたくさんの通行人を描いて街の活気を写し取る。現代美術では、平成16年(2004)大阪市交通局庁舎に設置された山口晃《大阪市電百珍圖》があり、「洛中洛外図」風に現代の大阪を描き、現在と過去とが混交したユーモラスな鳥瞰図が展開する。中村はこれらとも異なる視点で都市の展望図を計画する。

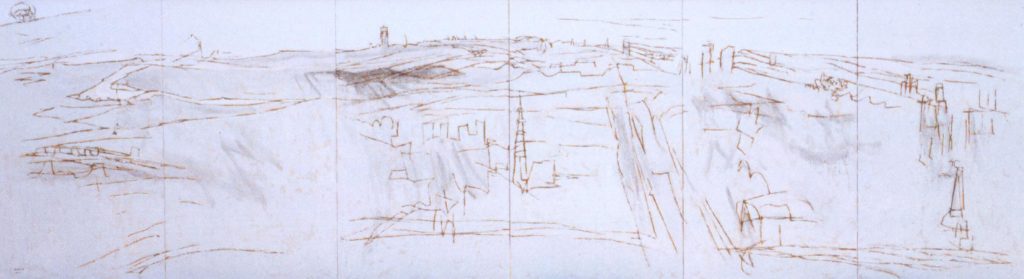

「大阪風景シリーズ」は、二上山の日の出の写生から取材がはじまった。各所で地上風景のスケッチを重ねるとともに、住之江区南港にある旧称WTC(旧大阪ワールドトレードセンタービルディング/現・さきしまコスモタワー)や、梅田スカイビル、マリオットホテル(あべのハルカス)、スターゲイトホテル関西エアポート(泉佐野市)、御堂筋グランタワー21F(中央区博労町)の「梅の花」など、大阪を見渡せる高所での写生をつづけた。

そこで見た大阪の街は、中村の知る記憶の大阪からは劇的に変貌していた。旧WTCでは49階のレストランから金剛、葛城、二上山を望む構図や、大阪市の中心市街を東に望んだり、明石大橋から関空タワーまで一望した大阪湾を描き、改めて中村は次のように決意する。

「大阪の骨格を掴み取りたい。 歴史、地理、風土、気質、文化、芸術などふまえて。 百年前-百年先見通して。 都市のありよう、学術、経済を含めて」 (中村貞夫「大阪風景-今」より「2015年11月12日」の条。『中村貞夫画集』第10巻所載)

スターゲイトホテル関西エアポートでは46階に宿泊し、関空の人工島と鋭い直線の橋が形作る「空間の中の異形のコントラスト」に魅せられて、それを描くことに引き寄せられた。

「メソポタミア・シリーズ」では、茶色について色環の「第4のサークル」を提起し、続く「大阪風景シリーズ」では、茶色や暗褐色、黄土系などを省き、白とグレーを基調に全体を構成することになった。ジョルジョ・モランディ(1890~1964)やマーク・ロスコ(1903~1970)も中村がいつも気にする画家たちであるが、京都国立博物館で大展覧会が開かれ、桃山の巨匠・長谷川等伯の「松林図屏風」など水墨画にも触発されたと語っている。

しかし、方法論にこだわり禁欲的なまで彩色を制限する姿勢を徹底したにしても、夢の一場面から誕生したことにおいて「大阪風景シリーズ」での中村は、“幻視者”であることをさらに愉しんでいるかのようである。

例えば、あべのハルカスからの眺望を題材とした《大阪・西》(図版)である。マリオットホテルの47階に宿泊した初日は、天満橋の通り(谷町筋)や四天王寺、市立美術館、通天閣などが見え、西日のために天保山の観覧車や旧WTCは逆光なのでシルエットで空間をつかんだ。二日目は曇天で、視界が悪い上に高すぎることもあって、制作する上では、かえって画家と風景との距離が開いてしまったと語る。完成した作品も、雲海に閉ざされた峡谷のように白っぽい画面が広がり、ビジネス街や通天閣などが、市街地の痕跡のように点在して認められるのみである。

中村に聞くと、白い画面はもっと白くてよい、総てのモチーフが白色に沈んで見えなくても良いという。その下に地層のように重なった諸々のモチーフ、建物や道路、歴史や時代、人々の生活や文化芸術が塗り込められることで、画面は絵画であることを越えて深い世界を湛えている、そうした画面が理想だという。

古代の大阪は海岸が上町台地の西下に迫り、東には巨大な河内湖が広がっていた。そこに突き出た半島が現在の上町台地である。大阪の背骨にあたる上町台地にそびえる、あべのハルカスから見下ろす空間は、大阪の古代の地形にかかわるポイントである。巨大な画面の下には、聖徳太子創建の四天王寺、古代の難波津、大化の改新で遷都された難波宮、信長と戦った石山本願寺、太閤秀吉の大坂城、真田幸村の激戦地、寺町と墓所に眠る大坂の偉人たち、学校や教会、第五回内国勧業博覧会、新世界にルナパーク、初代通天閣・二代目通天閣、天王寺公園などが沈んでいる。

本質において絵画は、カンヴァスや紙など二次元の支持体の上に、三次元にあるものを立体的に見せるイリュージョンである。そうした可視的な世界の表現を越えて、中村は豊穣な時間と空間、歴史と人間の物語を画面に封印しようとする。水の都は、画面の中に水没したかのようであり、今は失われた古代文明のように、堆積する時間に大阪が埋もれている錯覚に陥る。具象絵画でありながらも、贅沢なまで総てを可視性の外に押しやろうとするその創作意識は、抽象絵画とも異なるし、むしろコンセプチュアルな芸術作品としての精神性を象徴する。白く塗り重ねられた画面は、生け贄を焼く「燔祭」とは別の形で昇華された、「美」に捧げるための祭祀なのかもしれない。

1)ガストン・パシュラール『蠟燭の焔』澁澤孝輔訳、現代思潮新社、2007年など。

2)中村貞夫「大阪風景-今」より「2015年5月11日」の条。本画集所載。

3)橋爪節也編著『大大阪イメージ 増殖するマンモス/モダン都市の幻像』創元社、2007年。

本稿は『中村貞夫画集 第十巻』(2018年2月)に掲載された「Sadao.N 中村貞夫の藝術 四大文明から大阪風景への回帰。モダニズムの継承としてのー」を加筆修正したものです。

橋爪節也…1958年大阪市に生まれる。専攻は日本・東洋美術史。東京藝術大学美術学部助手から大阪市立近代美術館建設準備室主任学芸員を経て大阪大学総合学術博物館教授・大学院文学研究科(兼任)。前総合学術博物館長。編著『大大阪イメージ-増殖するマンモス/モダン都市の幻像-』(創元社)、監修『木村蒹葭堂全集』(藝華書院)。編著『大阪大学総合学術博物館叢書12 待兼山少年 大学と地域をアートでつなぐ《記憶》の実験室』(大阪大学出版会)など。