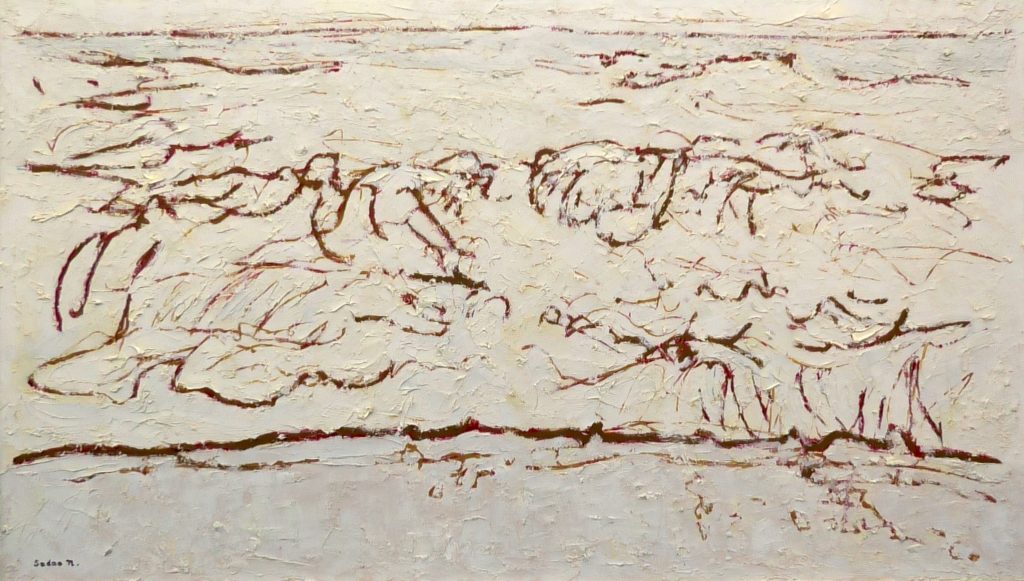

中村貞夫「白について」

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第18回

白について

中村貞夫

白を主役にした熊野風景シリーズを描き終えた時、これまでとは違った受け取り方した。

新聞の「星の占い」がよく当たるので毎朝目を通している。或る日の乙女座の運勢は「願いごとに手が届きそう」とのことだったが、思い当たることがなかった。その日アトリエへ出かけて白い画面に向き合っている時に突然願い事が叶っているのに気付いた。

画家になろうと志した18歳の時に書いた詩「光えの道」で、

自分は光えの道を求めているのです。

白い光にてらされた自分を見つめえる所への道をです。

と言っている。

大きな願い事とも取れるこの詩の中で、白い光は天上から降り注ぐイメージを抱いていたが、その光は空からでなく、年々白さを増している目の前の画面の中に具現していて、画面からのその光を浴びて制作している自分に気付いた。

自分の生涯は光へ向かう気持ちと水へのこだわりに終始していたようにも思える。自然の風景を描き始めてから画面は年々明るさを増し、それを制作の中で支えていたのが白色である。それにもかかわらず、不思議なことに、白を色として意識したことはほとんどなく、褐色系の絵具のつなぎとして捉えていた。

白を溶剤と考え、色々の白色の特性を吟味してきた。燔祭シリーズの後、顔料の製造を家業にする友人からジンクホワイトの粉を沢山貰って、リンシードオイルで練り合わせ、古川町のアトリエの床を真っ白にしてしまったこともある。ホルベイン工業で白をはじめとする缶入りの絵具をトラックで運んでもらったこともある。ジンクは付着力が弱くて後年画面の剥落に悩んだ。シルバーホワイトは厚塗りに適した材料で重宝したが、有毒の鉛白が主材料なので、必ず手袋をして制作し、病院で身体に遺留物がたまっていないか髪の毛を抜いて調べてもらったりした。

人は誰しも自分の好みを持っているものだが、私は若い頃から材質感に特別な関心があり、すべすべしたものより、ざらざらしたマチエールを好んだ。例えば仏画の平面性より興福寺の板刻十二神将を。その凹凸に当たる光の柔らかい陰影を。

明暗のグラデーションをなくして光を拒絶したはずの燔祭シリーズも厚塗りの画面の凸凹に当って出来る光の陰影が画面を支えていたことなど、長年の作為の行為も意識下で光と関連していたのである。

私の好きな白い絵は左官業の伊豆長八の漆喰鏝絵(しっくいこてえ)である。今回の熊野風景シリーズでは、年々薄塗りになってきている画面にマチエールを復権させたいという思いがあった。明るい部分の浅いグラデーションは一見白のベタ塗りの画面に見えるほどである。ここではナイフや筆の描き跡の凸凹が重要な役割を占める。絵画は視覚芸術なのにこれは触覚芸術だなと苦笑いをした。アトリエで仕上げをしていて、目で触る感覚を確かめたくて、ライトを消して、暗がりの中で障子から漏れる薄明かりを頼りにナイフで凸凹を修正した。

2020年5月24日

中村貞夫「光えの道」1)

自分は光えの道を求めて居るのです。

全く、孤独な世界であるかも知れない

所への道をです。

それは無意識で、ではありません。

自分は光えの道を求めて居るのです。

全く、白い光にてらされた自分をみつめ

える所への道をです。

そして、それは、目的と出発点とが同じ

位置なのです。

自分は光えの道を求めて居るのです。

1952年

注

1)中村貞夫『中村貞夫画集』第4巻、1988年2月、共進社、ページ記載なし。