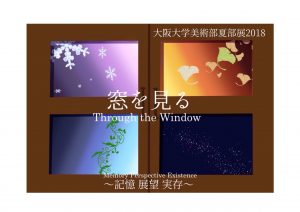

窓を見る

~記憶・展望・実存~

会 場:大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 3階多目的室

10:30~17:00(入館は16:30まで)入場無料

会 期:2018年9月1日(土)~9月10日(月)【9/2、9/9(日)は休館】

【ごあいさつ】

私達にとって窓とは何でしょうか。

かつて人類がはじめて住居の壁に空けた隙間から外の世界を覗いた時、その窓からは光が差し、風がそよいだでしょう。

現代に生きる私達の窓は、多くはガラスで遮られ、カーテンが掛けられることもあります。しかし、依然として窓は内と外との境界として働きます。

それでは、芸術における窓とは。たとえば画家はときにキャンバスを窓枠に見立て、そのフレームの中に情景を描き、またときに自らの内面の外部に写すスクリーンとして扱ってきました。現代の様々なアーティストたちは、そのフレームを問い直すことを試み、いまや作品は作家の持つ「窓=境界」の内にも外にも同時に存在するようになったといえるでしょう。

今回の部展では、単なるフレームであることをやめた現代の「窓」と私たちの接点をみつめます。一方では過去を想起し、一方では未来に広がる眺めを志向します。そしてそこから見えてくる、私たち自身のあり方も。

2018年 大阪大学美術部

【テーマ】

「窓を通ってその中へ」

暗闇のなかに並ぶ部屋がどんなテーマで作られているか、覗いてみてください。遠くからビル全体を見れば夜景、近づけば部屋それぞれの小世界が現れます。単調に並んだ容れ物の中に、雑多な部屋が不規則に入居しています。ビルの形をしながらも、ひとつのまとまった物ではありません。手始めに、各階のフロア名を示します。

*太陽と戦慄

*操舵室

*不思議な研究室

*銭湯

*内は外

*新卒採用面接会場

*恐竜

*図書館

*食堂

*公衆トイレ(男子)

「窓と揺られて」

今回この企画では展望、未来につながる窓として車窓を題材にしました。視界を限定する窓ではなく未知の世界を見せる窓を表現するために、最初は電車の中だということを知らせません。「これは車窓だ」という知識がなければ、電車は不思議な風景をみせます。そこから電車に乗っていたことに気づくときに自分の動きを感じるのです。通勤通学に使うときは当たり前に思っていた、窓とともに進んでいく不思議さを感じて下さい。

「記憶の風景」

当企画は「同じ風景でも人によって見え方が違う」という実感を作品で表現できないかという試みから始まった。風景を見る時の視点を考えたとき、「人それぞれ」という主体の違いを<地点軸>とすると、もう一つ「それはいつ見た風景なのか」という「記憶」に関係する<時間軸>が浮かび上がってくる。

ある風景、友人の結婚式だとか旅行先の朝食のメニューだとか何でもない日の帰り道の風景だとか、何か過去の「風景」を思い出すとき、そこにはプルースト効果のような五感を介した「とっかかり」(誘発因子)が存在するはずだ。その「とっかかり」を窓や扉、穴といった作品の額縁で視覚的に表現し、そこから作者が思い思いに過去を遡って「記憶の風景」を描いた。

窓なのか扉なのか、はたまた穴なのか。「風景」を縁取る枠の形や色、大きさ、高さといった違いはそのまま視点の違いを表している。十人十色の「記憶の風景」を独創的な「窓」からのぞいてみてほしい。

「窓―意識」

当企画では、窓のもつ、「コミュニケーションが行われる接点」であるという性質を取り上げます。窓は、内部と外部を接続する開口部。空隙を通してやりとりされるコミュニケーション・シグナルは、窓の表面に投影されます。その意味で、窓は意識が集積する特異な面あるいは空間なのです。そして人やさまざまな存在のもつ意識が集積し、「窓の意識」とも言うべき自己参照的な情報の流れが作り出されます。その移り変わりを表現することを試みたのがこの『窓―意識』というインスタレーションです。

また当展覧会には、「窓のストーリー」の〈開始〉、未来を志向する〈展望〉、過去の〈記憶〉にまつわる企画と時間の流れを主題にとった企画が並びます。この『窓―意識』は、その最後に位置しており、時間の流れが収束し、そこからあらゆる可能性が溢れ出す〈現在―実存〉を表現する作品でもあります。

鑑賞する皆様の参加によって作品が変化するさまざまな仕掛けを用意しています。ぜひ窓を通した、また窓自体との「コミュニケーション」を楽しんでください。

【問合せ先】

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-13 大阪大学総合学術博物館

TEL:06-6850-6284

FAX:06-6850-6049

投稿日: