四大文明から大阪風景への回帰 vol.4

連載コラム「中村貞夫とその芸術」第5回

中村貞夫の藝術 四大文明から大阪風景への回帰 vol.4

橋爪節也

「初原」を探る意志

文明揺籃の地を探究する上でテーマとしたのは、物事の原点─中村はこれを「初原」と呼ぶが─を掴みとり、画面に表現することであった。かつてのシルクロードブームでは、西域を取材したテレビ番組や美術作品が制作され、情緒的なムードで古代文明や歴史が語られがちだった。しかし、中村のアプローチには感傷的な気分や、古代憧憬のエキゾチシズムはほとんど感じられない。

大河流域に栄えた四大文明の「初原」とは、上流へと何千キロもさかのぼり、険しい山岳地にも踏み込んで到達できる源流であり、最初の水が地上に湧き上がる水源のことである。中村が触発されたデカルトの命題「我思惟す故に我あり」を比喩的に敷衍するならば、「初原」を求める旅は、一筋の流れ(我思惟す)が文明勃興(故に我あり)に至ったことを跡付けようとする試みでもある。

もうひとつのテーマは「循環」である。遙かな山中を水源に発した細い流れが、しだいに河となり広大無辺の海に至る。水は蒸発して再び雨となって大地に降り注ぎ、水源地へと帰っていく。永遠に繰り返される「循環」へのこだわりは、中村が何度も語る「色環」とも結びつくし、世界が保つ秩序を探ろうとする意識にもつながっていく。

中村は、創作において常に「色環」を意識する。色彩学でいう色相環(color circle)のことで、彩度、明度とともに色の三属性とされる。虹の七色を円環状に配したカラーチャートを思い起こせばよい。

(Primal Color circle)

《燔祭》シリーズでは緑色を廃し、茶褐色が多用された。そこから中村は、三原色を基本とした一般的な「虹の色環」をcircle №1とし、「虹の色環」の未分化なものとして赤を茶色に置き換えた「土の色環」(Earth Color circle)を№2の色環として提起する。さらに四万十川と海のシリーズを発表したことで、新しい「色環」を感得する。光としての白と闇としての黒を縦に結ぶ軸と、輝きとしての金と銀を横に結ぶ軸を十字にクロスさせ、四つを円環で結んだ№3の「初原の色還」(Primal Color circle)である。「メソポタミア・シリーズ」の制作体験からは、茶色の持つ他の色との親和性に注目し、茶色を中心とする「第四の色環」を提起した。

竹内街道に近い畑田家住居のアトリエで話を聞いていると、古民家が建ち並ぶ集落に生活している感性が古代への関心につながっていると思わせることもあるが、中村にとって四大文明を求めて世界を旅するきっかけとなったのは、ものごとのはじまり、「初原」に対する探究心であり「循環」への関心であった。

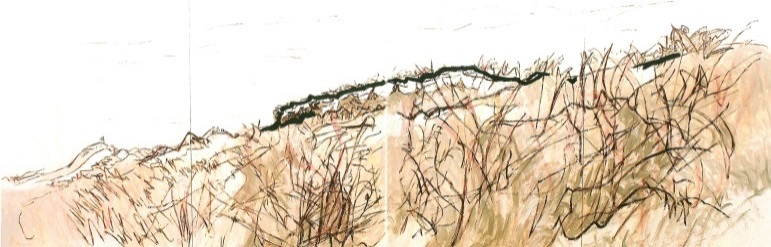

油彩・ボード 167×488cm

こうした中村の明快さは、作品制作の方法論に、より鮮明に確認できる。アトリエを訪問して衝撃的だったのは、巨大な作品の制作過程を、克明な記録としてスケッチブックに残していることである。例えば、「黄河シリーズ」の《砂漠長城砂坡頭》の制作記録を見ると、タイトルと略図、167✕488㎝の寸法が記載され、次の11段階の工程が記載される。

①drawing.(rough)

②silverwhite(LB). Sw. Yo(LB). P・oil 刷

③Yo(H)─ oleopasto 筆N6

④drawing Yo(H)─ oleopasto 筆N6

⑤Yo(Npale) Bu(N)2T 筆N12

⑥LR(H)─ oleopasto 筆N6

⑦Yo(N)Ru(N)3T 筆N12〈TBO〉

⑧Yo(Npale) Bu(N)4T 筆N12〈TB〉

⑨Yo(N) Ru(N)5T 筆N12〈carmine〉

⑩BS(H)─ oleopasto 筆N6 N8

⑪Yo(Npale) Bu(N)6T 筆N12〈TBO〉Sw─k BITUME─

記号の意味は、YO、BSなどは絵の具の略称で、YOはイエローオーカー、YO (Npale)はニュートンの薄い方のイエローオーカー、BSはバーントシエンナ、RUはローアンバー、BUはバーントアンバー、LRはライトレッドのこと。色名の後の( )は基本的に絵の具のメーカーで、LBはルフラン(仏)、Nはニュートン(英)、Rはレンブラント(オランダ)、Hはホルベイン(日本)、Kはクサカベ(日)である。

横線の「-」は線描を表し、2T、3T…6T は二段階、三段階などのトーンを略したグラデーションの段階数。完成までに徐々に段階が増える。筆N6、筆N12はニュートンの筆6号、12号で描いたの意味。oleopastoは乾燥促進メジゥムのオレオパストで、通常は用いないが、線描の時、乾きが遅いので絵の具に混ぜて用いることがある。〈 〉は透明色でグレージングを行うことを示す。絵の具を薄く溶いて柔らかい筆で部分的に“おつゆ掛け”を行い、画面に動きを与え空間効果を生む。〈 〉括弧内はグレージング用の絵の具。TBはトランスペアレントブラウン、TBOはトランスペアレントブラウンオーカー、Carmine はカーマインである。⑤⑦⑧⑨はいずれもシルバーホワイトと記載の色を混ぜている。

これを踏まえてメモをまとめると次のようになる。

①ドローイング(大まかな下書き)

②シルバーホワイトとイエローオーカー(ルフラン製)をぺインティング・オイルで溶いて全体に刷毛で塗る。

③イエローオーカー(ホルベイン製)に速乾メジゥムを混ぜ、筆N6(筆はすべてニュートン製)で線描。

④イエローオーカー(ホルベイン製)に速乾メジゥムを混ぜ、筆N6で線描(③と同じ)。

⑤シルバーホワイトに、薄い方のイエローオーカー、バーントアンバー(共にニュートン製)を混ぜて二段階のグラデーション、筆はN12。

⑥ライトレッド(ホルべイン製)に速乾メジゥムを混ぜ筆N6で線描。

⑦シルバーホワイトにイエローオーカー、ローアンバー(共にニュートン製)を混ぜて三段階のグラデーション、 筆はN12、トランスペアレントブラウンオーカーでグレージングを行う。

⑧シルバーホワイトに薄い方のイエローオーカー、バーントアンバー(共にニュートン製)を混ぜて4段階のグラデーション、 筆はN12、トランスペアレントブラウンでグレージングを行う。

⑨シルバーホワイトにイエローオーカー、ローアンバー(共にニュートン製)を混ぜて5段階のグラデーション、筆はN12、カーマインでグレージングを行う。

⑩バーントシエンナ(ホルベイン製)に速乾メジゥムを混ぜ、筆N6とN8で線描。

⑪薄い方のイエローオーカー、バーントアンバー(共にニュートン製)で6段階のグラデーション、筆はN12、トランスペアレントブラウンオーカーでグレージングを行う。シルバーホワイトはこの頃からクサカベに変わる1)。最後にビチューメ(BITUME)で線描する。⑪を詳細に見ると書き加えられた削除の指示から予定が変更されて、イエローオーカーとバーントアンバーによるペインティングは行われず、グレージングとビチューメの太い線描のみが行われたことが分かる。その結果⑩で行われたバーントシエンナの描線が表面に残った。

煩瑣だが敢えて制作記録を提示したのは、こうした記録を中村が制作現場における日常的な作業とし、中村の創作活動の一環に、この記録をつける作業が組み込まれていることを強調したいからである。

高校時代に学んだグレージングを独自の方法に昇華させた中村は、絵の具を塗るとき、下に塗った絵の具が乾かぬうちに次を塗ることは決してなく、上記の工程でも次の段階に移るには、乾燥を待って約1週間から10日の間隔を空けているという。線描(ドローイング)と塗り込み(ぺインティング)を同時に行うこともない。

最後のビチューメは、アスファルトなどの材料になる暗褐色の絵の具で、長城が地面に露出しているところを太い線で強調するため用いた。最終段階が線描で終わるのは、それまでのシリーズになく、以後「メソポタミア」「大阪シリーズ」でも見られるようになった。“線”そのものが空間を表すと思い始めたからかもしれないとする。

記録によって、中村が制作において、色彩と質感・マチエールを強く意識していることが読み取れるが、必ず画面の乾燥を待って次の段階に進んでおり、工程を明快に順序立てて記録することも可能となる。この自身の創作活動を完全に記録する姿勢にも、中村らしい理性主義が反映されている。

確かにルネッサンスからロココ、古典主義に至る西洋の巨匠たちは、工房を構えて弟子を指揮し、マニュアルに従って大画面を制作した。個性の表現が主張され近代においても、ファン・ゴッホをはじめとして情熱に駆られて絵筆を揮ったように見えるが、多くが制作上のテーマを意識しつつ、冷静に自然を観察し、表現したことが知られている。中村も画家にとって当たり前の行為を記録するに過ぎないのかもしれない。書き留められた制作工程の記録を本人は、作品の「カルテ」と呼び、修復時などに役立つとさらりと話すが、制作のすべてを意識下にコントロールしようとする姿勢には、「感覚」も思惟の一つとするデカルト的な思考と、ある種“神学的”で強固な造形に対する意識が感じとれるのである。

記録の存在で、描かれた風景も単なる写生画ではなく、明確な制作意図によって、それを具現化する技術的な段階を経て生み出された視覚芸術であることが再確認できる。意味合いは異なるが、制作した日付のみをカンヴアスに描いた河原温の有名な「日付絵画」は、作品とは別に、フォーマットやサブタイトル等が「ジャーナル(日誌)」に書き込まれ、ルーズリーフファイルに保管されている。「カルテ」と呼ぶ中村の記録もまた、中村作品の芸術性を担保するため機能しているのではないか、仏像などでも信仰対象である崇高性を保つために、経典や布製の臓器などを空洞になった像のなかに納入する。そんな納入物のイメージが私には湧いてくる。

文明の源流を求めて大地の深奥にまで入り込んだ近年の作品は、茫漠と広がる大地や神秘的な高峰、滔々と流れる大河などの雄大なイメージが魅力的で、画家もそれをストレートに視る者に伝えたいと考えている。しかし同時に、中村芸術は、アトリエに戻ってから理性的な手順を踏んで進められた絵画制作を記録することにも本質があり、コンセプチュアル・アートにもつながりそうな気配も漂わせている。

特色ある描線の問題についても述べておきたい。四大文明シリーズでは、法隆寺金堂壁画などに用いられた鉄線描を彷彿とさせる、肥痩の少ない線で山脈や遺跡が描かれる。それらの描線は、彩色の過程で絵の具で囲まれ、時には絵の具が塗り重なって画面の下に隠れ、薄れることもある。それを改めて描きおこすことはあまりしない。先の《砂漠長城》のように近年はモチーフを強調するため最後に線描を加えて終わることもあるが、それについても中村は、現在の自分は、“線”そのものが空間を表す要素と解釈をしているのかもしれないと語る。中村の創作意識のなかでタブローにおける“線”は、雲間から画面に射し込んだ光の色彩のような色面と、マチエールが生み出す陰翳を補足するためのものなのだろう。

しかし、水の流れを描いたり版画では、“線”は溢れるように画面を埋めて空間を支配する。中村は木版画を好み、板木をナイフで潔く削るという。その結果どのような表情が紙にプリントされて生まれるか、期待し、驚き、楽しんでいるかのようである。

そして“線”を論じるとき、中村の作品が東洋的とも評される理由が分かる気もする。「画之六法」(謝赫『古画品録』)でも第二に“線”を意味する「骨法用筆」をあげるように、“線”のあり方は東洋画において重要な問題であり、日本画家も簡潔な線によってモチーフを追求し、表現することに精神を傾けた。中村にとってタブローでの“線”が色彩やマチエールに奉仕し、それらの存在を動機付けるものであったとしても、四大文明を取材したスケッチには、彩色で肉付けされた面的な素描はあまり含まれず、線描だけによって空間から風景の骨格を切り出した禁欲的なスケッチが多い。簡潔で禁欲的でさえある“線”によって、画面が緊密に構築されていく。そこに東洋的な美意識を感じさせられるのではないだろうか。

今回は、中村貞夫の絵画において確立されている方法論を中心に探求した。そこから見えてきたのは、若き日に学んだデカルト哲学の影響を彷彿とさせるような中村の造形に対する理性的態度である。次回では、中村がデカルトから学んだもう一つのテーゼ、理性を徹底した先の「感覚」の重視という点から中村貞夫の芸術を見てみたい。

1)⑪で、シルバーホワイトのメーカーがニュートンからクサカベに変わったのは、この時期にシルバーホワイトの製造販売がクサカベだけになったためらしい。

本稿は『中村貞夫画集 第十巻』(2018年2月)に掲載された「Sadao.N 中村貞夫の藝術 四大文明から大阪風景への回帰。モダニズムの継承としてのー」を加筆修正したものです。

橋爪節也…1958年大阪市に生まれる。専攻は日本・東洋美術史。東京藝術大学美術学部助手から大阪市立近代美術館建設準備室主任学芸員を経て大阪大学総合学術博物館教授・大学院文学研究科(兼任)。前総合学術博物館長。編著『大大阪イメージ-増殖するマンモス/モダン都市の幻像-』(創元社)、監修『木村蒹葭堂全集』(藝華書院)。編著『大阪大学総合学術博物館叢書12 待兼山少年 大学と地域をアートでつなぐ《記憶》の実験室』(大阪大学出版会)など。