| 1. |

変わる里山:北摂の絵図と地図にみる景観変化 | |

| |

||

| |

||

| 3. |

物質科学へのアインシュタインの功績 | |

| 4. |

この世で最も重い原子を求めて |

|

| |

漢方薬ナビゲーション:時空を超えて科学する心 | |

| |

||

| 6. |

宇宙から見た世界の雷活動 |

|

| 7. |

太陽エネルギーの有効利用 |

|

| 8. |

繰り返しから生まれる複雑さ |

|

| 9. |

ナノテクの4次元空間=ナノ3次元+アト秒 | |

| |

||

| 10. |

PDBj: Protein Data Bank japan (日本蛋白質構造データバンク) | |

| 11. |

時を止め、空間を作る |

|

| |

||

| 12. |

琥珀にひそむ時空のなぞ |

|

| 13. |

時間と空間の知覚:知と行動の科学 | |

| |

||

| 14. |

曲面の世界 |

|

| |

||

| 15.

|

出版活動 |

|

13.

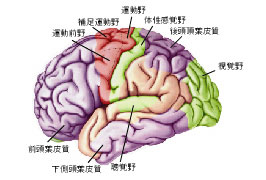

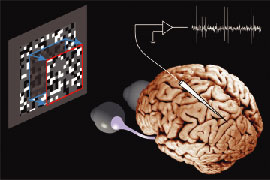

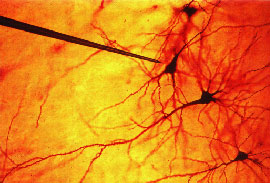

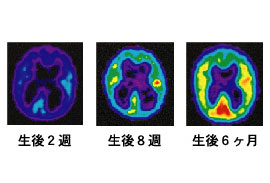

時間と空間の知覚:知と行動の科学 |

||

| |

知と行動研究グループ (生命機能研究科、人間科学研究科、医学系研究科、コミュニケーションデザインセンター) 大澤 五住、藤田 一郎、佐藤 宏道、熊倉 博雄、中道 正之、畑澤 順、池田 光穂 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

認知と行動にいたる視覚情報の脳内での再統合の過程は今後の重要課題である。 |

||||||||||||