| 1. |

変わる里山:北摂の絵図と地図にみる景観変化 | |

| |

||

| |

||

| 3. |

物質科学へのアインシュタインの功績 | |

| 4. |

この世で最も重い原子を求めて |

|

| |

漢方薬ナビゲーション:時空を超えて科学する心 | |

| |

||

| 6. |

宇宙から見た世界の雷活動 |

|

| 7. |

太陽エネルギーの有効利用 |

|

| 8. |

繰り返しから生まれる複雑さ |

|

| 9. |

ナノテクの4次元空間=ナノ3次元+アト秒 | |

| |

||

| 10. |

PDBj: Protein Data Bank japan (日本蛋白質構造データバンク) | |

| 11. |

時を止め、空間を作る |

|

| |

||

| 12. |

琥珀にひそむ時空のなぞ |

|

| 13. |

時間と空間の知覚:知と行動の科学 | |

| |

||

| 14. |

曲面の世界 |

|

| |

||

| 15.

|

出版活動 |

|

2.

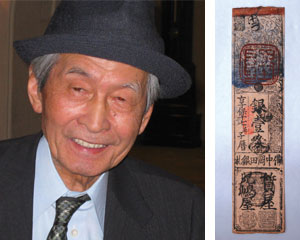

貨幣と空間、そして時間 ―藩札の形成、流通、銷却:故作道洋太郎名誉教授遺贈資料より― |

||

経済学研究科 / 宮本 又郎、中林 真幸 |

||

| 「藩札」とは、江戸期において諸藩が発行した紙幣の総称である。江戸期の法定通貨は幕府の発行する金貨、銀貨、銭貨であったが、藩札はその代用貨幣として、発行する藩領内に流通を限ることを条件として、幕府の許可を得て発行された。 藩札の多くは藩の財政赤字を補填することを直接の目的として発行され、その信用不足から地域経済を動揺させることもあったが、信用を得て流通するようになると、幕府の通貨供給不足を補い、地域の経済成長を促す役割も帯びるようになった。 明治維新後、原則として紙幣を発行しなかった幕府と異なり、維新政府は政府紙幣を発行するとともに、藩札と政府紙幣の交換による銷却が進めた。こうして流通貨幣不足を補う藩札の機能は、政府紙幣と、それを継承した日本銀行券に吸収され、一元的な通貨制度が確立したのである。 |

故作道洋太郎名誉教授(1951〜88年の期間本学経済学部に在職。2005年2月4日逝去)は藩札研究の第一人者として知られ、その著書『日本貨幣金融史の研究』(未来社、1961年)はこの分野の古典的名著とされている。 本展示は、作道名誉教授が長年にわたって収集されてきた千数百点に上る藩札関係史料が御遺族から本学大学院経済学研究科に寄贈されたことを記念して、そのごく一部を紹介するものである。 |

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||