| 1. |

変わる里山:北摂の絵図と地図にみる景観変化 | |

| |

||

| |

||

| 3. |

物質科学へのアインシュタインの功績 | |

| 4. |

この世で最も重い原子を求めて |

|

| |

漢方薬ナビゲーション:時空を超えて科学する心 | |

| |

||

| 6. |

宇宙から見た世界の雷活動 |

|

| 7. |

太陽エネルギーの有効利用 |

|

| 8. |

繰り返しから生まれる複雑さ |

|

| 9. |

ナノテクの4次元空間=ナノ3次元+アト秒 | |

| |

||

| 10. |

PDBj: Protein Data Bank japan (日本蛋白質構造データバンク) | |

| 11. |

時を止め、空間を作る |

|

| |

||

| 12. |

琥珀にひそむ時空のなぞ |

|

| 13. |

時間と空間の知覚:知と行動の科学 | |

| |

||

| 14. |

曲面の世界 |

|

| |

||

| 15.

|

出版活動 |

|

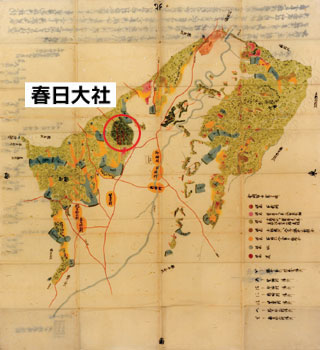

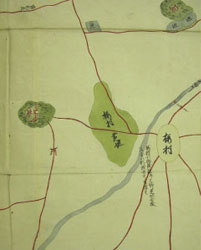

1.

変わる里山:北摂の絵図と地図にみる景観変 |

||

文学研究科/ 鳴海 邦匡、小林 茂 |

||

|

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

| 空中写真にみる戦後の春日神社の景観変遷 | ||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||